現代まで

光触媒

イノベーションに至る経緯

(1)ホンダ・フジシマ効果の発見

物質に光が当たると帯電や化学反応が起こることは、早くから知られていた。1839年、フランスの物理学者A. E. Becquerelは、白金や銀などの電極に種々の光を当てると電極が帯電することを、さらに電解質溶液に浸した2つの電極の片方に光を当てると起電力が生じる現象(ベクレル効果、Becquerel effect)を発見している。

一方、20世紀初頭、酸化亜鉛や酸化チタンといった白色顔料が紫外光などの光の照射によって塗装表面を白色化し、粉状にしていく現象(チョーキング化現象)などから光の照射により金属の表面に発生する酸素種によって有機物の酸化現象が生じることが明らかになってきた。これを利用し過酸化水素などの製造に上記のような光化学の研究成果を応用する動きがみられるところとなった2。

「光触媒」という言葉も20世紀初頭に既に登場しており、1911年には既に“Photocatalysis”という言葉が使用された論文が発表されている3。このように光による酸化現象への研究は多くの国において多くの素材、金属を使って研究されてきた。

日本でも1965年、東大薬学部の管孝男が「光触媒作用の速度と機構」という総説論文を専門誌に掲載している4。

このように酸化亜鉛や酸化チタンなどの金属酸化物が光酸化反応を起こすことは、早くから注目され長期にわたって研究されてきた。しかしながら、光触媒の効率が低いために、多くは実験室段階での研究にとどまっていた。

大きな転機は、1960年代後半、半導体光電気化学分野から生じた。1969年、東大の本多と藤嶋は、一方に酸化チタンの電極を、もう一方に白金を使用した電極を水溶液に置いて紫外光を発するキセノン燈の光を当てたところ、酸化チタン電極から白金電極に向けて電流が流れるとともに酸素が発生し、また、白金電極から水素が発生することを発見した。

これは、それまでの半導体電極を使った実験とは異なり、光が当たらない暗状態では外部電流(アノード電流)が全く発生せず、また、電極材料のイオン溶出も発生させずに、光の強度に比例して光電流が増加し、酸素を発生できることを確認した画期的なものであった5。そして、この水の光分解は、それまでに積み上げられてきた光化学の数々の成果と光半導体酸化物、そして光触媒をつなぐ理論を提示する発見となり、発見者の名前にちなんで「ホンダ・フジシマ効果」と呼ばれることになった6。

この成果の最初の発表は、1969年に『工業化学雑誌』に掲載されたものであったが、当初はそれほどの注目を浴びることはなかった。しかし、3年後の1972年に「Nature」誌に発表されると、学界に加えて社会的にも大きな反響を呼んでマスコミが一斉に取り上げることとなった。特に「Nature」誌に発表された翌1973年に、第一次石油危機が勃発し、原油の価格高騰と供給不安が世界経済に大きな波紋を投げかけたことから、地球上の至る所にある太陽光を用いて光触媒反応により水素を確保し、石油に代わる新たなエネルギー源となるのではないか、そうした期待が高まったのである。光触媒に関する日米欧の論文件数は急速に増大する7とともに、半導体光電極セルを使ったエネルギー確保に向けた多くの研究が進められ、「半導体光触媒」という名称が広まっていった。

しかしながら、酸化チタンを用いた光触媒に石油代替エネルギーとしての役割を託すにはなお多くの課題が存在していた。酸化チタンが光分解を起こすのは、短い波長の紫外光に対してのみであり、それは太陽光中にわずかしか含まれていない。そのため、現在では紫外光に加えて太陽光に多く含まれる可視光で「ホンダ・フジシマ効果」を発揮する半導体光触媒の探求がなされているところである。

(2)光触媒の超親水性の発見

1989年、東大の橋本和仁と藤嶋昭は、酸化チタンに紫外光が当たることで発生する活性酸素のスーパーオキサイドイオンや水酸ラジカルが有機物の電子を奪って分解する作用に着目して、大腸菌を滅菌する実験に成功した。この発見は、光触媒の新たな実用化への展望を与え、多くの企業が藤嶋研究室との共同研究を開始した。1994年にはTOTOとの共同研究により世界初の抗菌タイルが発売されている8。

しかし、光触媒による有機物分解は、分解速度が遅いために、わずかな汚れしか除去できなかった。共同研究者となったTOTOでは、千國真らからなる若い研究チームが、汚れを水がはじく表面処理を施すことにより、汚れの量自体を少なくできないかと考えていた。そのために光触媒と撥水性のシリコン樹脂を混ぜてコーティングし、紫外光を当てる実験を続けていた。

1995年2月、千國は実験試料を点検して表面が一面水膜に覆われているのを発見した。水が汚れをはじくことを目的にしていた実験としては失敗であった。しかし、その濡れ方は驚くほどの親水性を示していた。汚れをはじくのではなく、汚れを洗い流すことに応用できないか、撥水から親水への発想の転換の契機となった9。

TOTOはこの発見の成果を特許10として1996年に出願するとともに、藤嶋研究室を中心にその学術的な意義についての基礎研究を進めていった。そして、この現象が光触媒の分解反応によるものではなく、チタン原子と空気中の水分が反応して、表面に水とよくなじむ親水性の水酸基(-OH)ができ、水の薄膜が一様に広がる全く別の原理によるものであることを発見した。

1997年、この研究論文は「Nature」誌に掲載され、光触媒の超親水性は新たな脚光を浴びるところとなった。光触媒の親水性は、それまでの親水性樹脂と異なり、紫外光が当たると分解作用によってリセットされ、さらに親水性水酸基が復活する特徴をもつ。このため、光が当たる限り濡れは恒常的に保たれることになる。そして、この「光誘起超親水性」を実現する光触媒は、抗菌に加えて防曇、防汚にも有効なことが明らかになり、その実用化への展望が大きく開かれるところとなった。

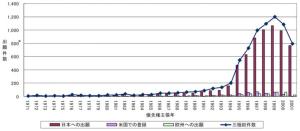

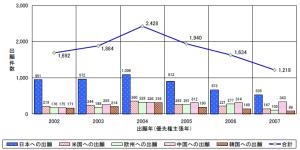

関連特許出願は急激な増加をみせ、日米欧三極特許庁への光触媒関連出願数を見ても1991年段階では二けた台にすぎなかったものが99年には1000件を超え、21世紀に入っては、全世界ベースでは2000件を超えるまでになっている。

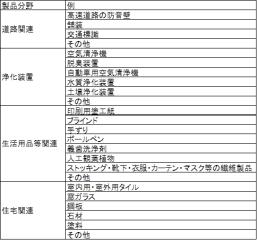

商品化の範囲も応用範囲が極めて多様かつ広範にわたるものとなった。抗菌用としての室内用タイル、防曇用の自動車ミラー、交通標識、これらの複合効果としてのセルフクリーニング、住宅外装材関連分野のタイル、テント膜材、窓ガラス、鋼板、石材、塗料等の製品に展開され11光触媒市場は、多くの分野で活用されるようになった。とりわけ建築関係での様々な利用が現在は大きくなっている。

光触媒の市場規模は、2008年時点において日本の国内市場で約650 億円とみられ、海外市場を考慮すると、世界全体で約1000 億円の市場規模があったとされる12。光触媒工業会の調査では国内市場は2013年には900億円を超える市場に成長しているという。

光触媒の更なる利用に向けた研究も各方面でなされている。平成27年度の『科学技術白書』では、光触媒による、がんの治療など、医療分野へ応用した(例えば、がん細胞に酸化チタン粒子を注入し、紫外光を照射することで、がん細胞の増殖を抑制するような)実験や、汚染土壌等の浄化(例えば、植物工場の養液栽培における成長抑制剤の分解などへの応用)を紹介している。

近年は、紫外光に限らず可視光での抗菌作用等も開発され、これを使用した光触媒製品について光触媒工業会ではその照度ガイドラインを設けている。経済産業省では、平成24年度から未来開拓研究プロジェクトとして、この面からの新たな研究を開始している。

また、2015年には、新エネルギー・産業技術総合開発機構と人工光合成化学プロセス技術研究組合が、可視光領域での人工光合成の水素製造で世界最高レベルのエネルギー変換効率2%を達成するまでになっている13。

我が国における光触媒開発は、優れた学術研究成果を産学連携によって広範かつ多様な市場の創出へと導いたイノベーションである。