安定成長期

光通信用半導体レーザ(DSMレーザ)・光ファイバー製造法(VAD法)

イノベーションに至る経緯

光通信用半導体レーザー

レーザーの着想は、1953年のヤーノス・フォン・ノイマンが半導体のpn接合で光増幅ができるだろうと述べたのが早く、またベル研究所からコロンビア大学に移ったチャールズ・タウンズや、モスクワのレベデフ物理学研究所のニコライ・バソフとアレクサンダー・プロホロフが中心となって開発していた誘導放出を利用した増幅器であるメーザーにある。1958年、アーサー・ショーローとチャールス・タウンズは誘導放出を使って赤外線を発振させる赤外線メーザの考えを提案し、後にこれがレーザー(LASER:Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation)と呼ばれるようになった。このころから、米国の企業や大学などがレーザーの発振を競っていた。

最初のレーザー光の発振は、カリフォルニアのヒューズ社が1960年に達成した。この時のレーザーはルビーレーザーであった。そして、その2年後の1962年にGEの2グループ、インターナショナル・ビジネス・マシーンズ(以下「IBM」と呼ぶ)、マサチューセッツ工科大学(以下「MIT」と呼ぶ)の4グループがほぼ同時に半導体レーザーを発振させた。当時の半導体レーザーは、液体窒素温度でのパルス発振であったため用途が極めて限定的になった。しかし、1967年には東京工業大学において、半導体レーザーは高速の直接変調ができるので光通信に都合の良いことが三菱電機製のレーザーを用いて見いだされていた。

その後、米国や日本、欧州の多くの組織が室温での連続発振の達成を競った。室温連続発振の達成は容易ではなく、この過程で多くの日本企業が研究開発競争から撤退した。こうした中、1969年のソ連ヨッフェ研究所のゾレス・アルフェロフら、そして1970年の米国のベル研究所の林厳雄とモートン・パニッシュらが、独立に半導体レーザーの室温連続発振に成功した。これらの成功は1963年のハーバート・クレーマーによる異種半導体を用いるヘテロ接合の考えに基づいている。1970年は後述するように、光ファイバー面でも米国コーニング社による低損失のファイバーが開発され、半導体レーザーと光ファイバーの組合せによって、光通信の途が大きく開けると期待されたのである。

一方、当時の半導体レーザーは、室温連続発振を達成したものの、その寿命は極めて短かった。そこで、NTTと日本電気や富士通、日立製作所、三菱電機、米国や欧州などのメーカーが中心となって寿命を延ばす研究開発が進められた。そこで問題となったのはダークラインと呼ばれる結晶の劣化であった。この問題の解決には多くの困難を伴ったが、日本電気や三菱電機などの研究開発チームによって、劣化の原因が徐々に解明され、活性層の結晶成長時にガスの中の残留酸素を排除してアルミニウムの酸化を防ぐことなどによって、長寿命化が達成されていった。

長寿命化と同時に問題となったのは、半導体レーザーの特性の不安定性であった。半導体レーザーに流す電流を増やしていくと、特性に不安定な変化が起こってしまうという問題である。キンクと呼ばれたこの現象は、光通信の実用化を左右する重要な課題であった。1970年代中ごろになると、この問題を解決する半導体レーザーの独自の構造が各社から提案された。中でも、日立製作所のCSP(Channeled Substrate Planar)レーザーや三菱電機のTJS(Transverse Junction Stripe)レーザーが注目を集めた。現在これらのレーザーの構造は、光通信用ではなく主に光ディスク用の光源の基本構造となっている。ダークラインやキンクの問題は、1970年代後半になると解決され、GaAs系半導体レーザーは、電力会社やNTTなどによる実証実験を経て、実用化が進められた。

GaAs系半導体レーザーの実用化が進められる一方で、光ファイバーの技術開発も進展し、その結果、まず波長1300nm帯が低損失になることが明らかになっていった。それと前後して、光通信用の半導体レーザーの研究開発も800nm帯からより長波長帯へと移っていった。これらの光ファイバーの技術開発ではNTTの研究グループが重要な役割を担っていた。先に述べたように、1973年には1400~1700nm帯でシリカ光ファイバーの損失が最低になりそうなことが理論的に予測され、半導体レーザーの更なる長波長化の研究が進められた。1979年には1550nm帯で光ファイバーが最低損失になることがNTTにより明らかにされた。

半導体レーザーは材料によって発する光の波長が異なる。そのため、800nm帯から1300nmあるいは1550nmという長波長帯の光を発振するレーザーを開発するためには、新しい材料を開拓する必要があった。この長波長帯のレーザー開拓は、まず2種類の半導体材料を調べ、基板の安定性の検討から、インジウム・リン(InP)を基板とする4元混晶(InGaAsP/InP;InP系)で行われた。MITリンカーン研究所は1976年、InP系により1100nmの発振を成功させていた。1977年には、NTTとKDDが、それぞれ1300nmのInP系半導体レーザーを発振させた。この1300nmの波長帯では、大容量伝送を妨げる光ファイバーの材料分散効果が零になるという特徴があって、複数の波長で動作するそれまでのレーザーでも用いることができるので、企業ではこの波長帯を用いる光通信の開拓に関心が向かった。さらに、光出力の安定動作のために、1974年に日立製作所で開発された埋込みヘテロ(BH:Buried Hetero)構造は、当時のGaAs系レーザーにはAlの酸化問題で用いられなかったが、AlのないInP系レーザーでは標準構造として採用された。

一方では、1979年に東京工業大学の末松安晴の研究グループに続いて、KDD、NTT、そしてベル研究所が、同年に1500nm帯のInP系半導体レーザーの室温連続動作を達成した。先に述べたように、同年に光ファイバーの最低損失波長帯が1550nm帯にあることがNTTの光ファイバーグループによって明らかにされた。このようにして伝送損失の小さい超高速で長距離の光通信を実現するための半導体レーザーが準備されていった。次の課題は、この1550nm帯の半導体レーザーを単一モード(単一波長)で安定的に働かすこと(動的単一モードレーザー)であった。この最低損失波長帯では、光ファイバーの材料分散が零にならないので広帯域伝送の障害となる問題があり、この問題を克服するために、光の波長を単一にすることが光源に求められた。それまでの半導体レーザーは、波長が他の異なる波長へ跳んだり、単一の波長ではなく複数の波長(多モード)で発振したりするという問題を抱えていた。これは、光が通過する経路の両端に結晶のへき開面を作り、それを反射ミラーとして共振器を構成するファブリ・ペロー型と呼ばれる半導体レーザーが持つ構造上の問題であった。半導体レーザーへの注入電流や温度によって、発振波長が不安定になってしまうのである。この問題は、1970年代前半から認識されていた。

1971年にベル研究所のコーゲルニックとシャンクは、それまでのファブリ・ペロー型のような反射面の代わりに、一様な分布反射器を用いたDFB(Distributed Feedback)と呼ばれるレーザーの構造を発表した。このコーゲルニックらのレーザーはガラスの上にゼラチンの膜を作り、光を発振させるレーザーであった。1973年には、カリフォルニア工科大学のアムノン・ヤリーフの研究室と日立製作所の中村道治らが、ゼラチンではなく、GaAs系を使って800nmの波長で働く光ポンプのDFBレーザーを作り、単一モード化を図った。1974年には末松安晴と林健二は、位相シフト分布反射器(DFB/DBR)構造と名づけた2つの分布反射器(DFBやDBR:Distributed Bragg Reflector、以下「DBR」と呼ぶ) を用いて、その間の位相を適量ずらすことによって単一モードを達成するという動的単一モードレーザーの原理を提案した。

1981年、末松らは1500nm帯で動的単一モードレーザー(DBR型半導体レーザーにより)の室温連続発振を達成した。これは、電流や温度などにある程度の変化があっても単一波長で動くものであり、大きなブレークスルーであった。またこのレーザーは、波長選択の機能、光検出器、増幅器などの集積化にも適したものであった。1983年には位相シフトDFBレーザーを実現した。その後、これらをベースに光通信のシステムが発展した。日本電気、富士通、日立製作所、三菱電機などの日本メーカーは、片端面に反射鏡を付けた一様DFBレーザー、位相シフトDFBレーザー、ひずみ量子井戸構造の開拓によるInP系レーザーの基礎特性の改善、複数の異なる中心波長の位相シフトDFBレーザーをアレーとして用いる波長可変レーザー、さらに外部変調器内蔵型レーザー等の高機能化した半導体レーザー等を次々と開発し、これを実用化するための結晶成長技術、量産技術を確立していった。1500nm帯レーザーは、1987年に陸上幹線で最初に用いられ、1991年には太平洋横断光海底ケーブルの光源として使われて今日に至っている。また、2000年代以降、光通信用の半導体レーザーは中近距離の通信にも用いられて家庭内にも入るようになってきている。

なお、以上に述べたDFB型の動的単一モードレーザーはレーザー・マウントの温度を変えて波長を可変/同調(tuning)している。これに対して、電気的に波長を可変/同調できる動的単一モードレーザーとして、DBR型の波長可変レーザーが1980年に末松安晴と宇高勝之によって提案され、1983年に同研究室で実証された。その後、NTTの東盛裕一と吉國裕三らやカリフォルニア大学、スウェーデンのシンチュン社、住友電工など、内外の大学・企業によってその高性能化と実用化が図られた。これらの波長可変レーザーは、2004年ごろの高密度波長領域多重(DWDM; Dense Wavelength Division Multiplexing)光通信をはじめ、最近のデジタル・コヒーレント光通信などに、広く用いられてきている。

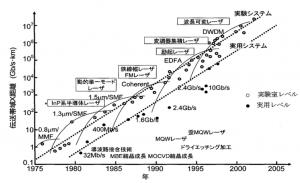

現在、光ファイバー通信は情報通信のインフラとなっている。図1は光通信システムの進歩と半導体レーザーの開発の歩みを示している。四角で囲われているものが半導体レーザーの種類(これらの名称は各社で多少異なる)である。もちろん、伝送帯域と距離の伸びの背後には半導体レーザー以外にも、光ファイバーや諸々の光回路・デバイス、光ファイバー増幅器などの技術が存在している。しかし、その中でも半導体レーザーは、中核的な技術として重要な役割を担っている。InP系半導体レーザーを基盤にした動的単一モードレーザーは、この光通信の発展を初期の段階からけん引している重要なイノベーションである。動的単一モードレーザーは、大容量光ファイバー通信の光源として、陸上光幹線、大陸間海底光幹線をはじめ中近距離用にも広く利用されている。2013年12月の時点で、光ファイバー回線でネットワークに接続するファイバー・トゥ・ザ・ホーム(FTTH:Fiber to the Home)の契約数は、全国で2500万件を超えている。光通信用の半導体レーザーの開発によって、高速の光通信は大きく加速した。これによって、現在のようなネットワーク社会が初めて実現したのである。

光ファイバー

通信用光ファイバー開発の歴史は長い。日本でも1936年に、当時の逓信省電気試験所の関壮夫、根岸博(後に清宮博)によって“光通信方式の改良”の特許が出願され、1938年6月27日に取得されている(特許第125946号)。戦後も東北大学の西澤潤一教授は、1964年に“比較的屈折率の大きな光学材料と比較的屈折率の小さい光学材料を内部に含む光の伝送方式及び装置”を特許出願している。しかし、長らく日本における通信幹線の研究開発は、同軸ケーブル方式や鋼管の内側に細い銅線をコイル状に巻きつけたミリ波導波管方式に注がれていた。ミリ波導波管方式は大量のデータを伝送できる一方、導波管の曲がり部での損失が大きく口径も大きいなど実用に供するには多くの課題が残されていた。

英国のSTLにいたC. Kaoがガラスの特性を精密測定し、純度の高いガラスで光ファイバーを作れば通信に使える程度の低損失光ファイバーを実現できるというレポートを1965年に発表し、これが大きな転機になった。1970年にロンドンで開催された国際会議において米国のコーニング社のMaurer らが20 dB/km という低損失光ファイバーが実現できたことを発表した。残念ながらこのファイバーは折れやすく実用に耐えるものではなかったが、低損失光ファイバーを世界で初めて実現し、通信技術者に大きな影響を与えた。さらに、1974年には、米国のベル研究所のMacChesneyが、京都で開催された国際ガラス会議で1.1 dB/km という低損失で強度も十分な光ファイバーの開発成功を明らかにした。この発表を契機に、次世代を担う通信方式として光ファイバー通信が主要なものと考えられるようになった。

日本においても、NTTなどで光通信の研究が1966年頃から始められ、1970年には、武蔵野電気通信研究所(現 NTT武蔵野研究開発センター)で光ファイバー開発が進められ、1971年には茨城支所でも開始された。研究者の多くが20代の若手研究者であった。ガラス素材という未知の領域での手探りの作業に取り組み、様々な実験が続けられた。しかし、成果は容易に上がらなかった。

1974年に上述のベル研究所の成果、MCVD(Modified Chemical Vapor phase Deposition)法により製造された光ファイバーが発表された。これはその画期性ゆえにその後のNTTの研究の目標について二つの途を示すところとなった。この方法を用いて自らもより優れた低損失光ファイバーを実現するというのがひとつの目標であった。もうひとつの目標は、光ファイバーの低損失性が明らかになった以上、その製造技術、量産技術を速やかに独自で開発することであった。1974年には武蔵野、茨城の2箇所で行っていた研究は茨城に統合され、二つの目標達成に向けてまい進していった。1975年にはNTTが電線3社(古河電気工業、住友電気工業、藤倉電線(現 フジクラ))に光ファイバーの共同研究を呼びかけ通信ケーブル製造業界と一体となってその開発に取り組む体制を整えていった。

最初の成果は、1976年に実現した。NTTと藤倉電線のグループがMCVD法を改良して低損失(0.48dB/km:1.2μm)多モード光ファイバーの開発を発表し、その高い達成度から国際的に注目された。さらに、1977年には0.5 dB/km の低損失単一モード光ファイバーの作製に世界で初めて成功した。さらに、1979年には0.2 dB/km と低損失の限界域までに達する成果を挙げるところとなった。

一方、独自技術の開発に取り組んでいたチームは、MCVD法とは別の製造法を目指していた。MCVD法はガラス管の内面にガラス膜を積層させる方法で母材を造るため、出発材のガラス管の太さで生産量が制約され生産性が低くなるという欠点を持っていた。1970年にNTT研究所に入所した伊澤達夫は、入所以来光ファイバーや光回路の研究に取り組んでいたが、1975年から3年間茨城研究所で 独自技術開発のチームリーダーを務めていた。

光ファイバーは鉛筆のような構造を持っており、シリカガラスで作られている。鉛筆の芯に当たる部分(コア)は、周辺部(クラッド)より屈折率が高くなるような添加剤が入っており、光は芯に沿って伝わる。添加剤は主として酸化ゲルマニウムが使われるが、シリカガラスが溶ける温度では蒸気圧が高く、添加するのが難しい。この問題を解決し量産性に富んだ製法を開発するため種々の方法が検討されたが、最終的にガラス微粒子を軸方向に堆積させ、コアとクラッドをほぼ同時に作ることにより量産性を上げることが可能となった。

この製法はVAD法と名づけられ、1977年東京で開かれた光ファイバー通信国際会議(IOOC)で発表され国際的反響を呼ぶこととなった。しかし、本格的な量産には製造装置や製法の更なる改良が必要で、伊澤のあとを継いだNTTの研究者は、研究所内にミニプラントを造り試作を繰り返すことによってこれらの課題を解決していった。ミニプラントでの量産技術改良には、電線メーカーの技術者6名も加わり、共同研究の仕上げとして進められ、技術の完成度は、飛躍的に向上した。この量産技術の確立により光ファイバーは、新たな時代の通信インフラとしての地位を確立するところとなった。

2015年に米国電気電子学会(IEEE)は、高品質光ファイバー量産製法として用いられるVAD法が世界規模での急速な光通信ネットワーク構築に貢献したとしてIEEEマイルストーンに認定した。