安定成長期

X線フィルムのデジタル化

イノベーションに至る経緯

X線とは、1895年にドイツの物理学者ヴィルヘルム・レントゲンによって発見された放射線の一種である。X線は透過性が高いことから、人体に照射してフィルムで画像化することによって、人体内部の診断を行うことが可能になる。20世紀前半の日本では、米国のイーストマン・コダック(以下「コダック」と呼ぶ)やドイツのアグファといった海外企業のX線フィルムが用いられていた。 日本企業においては、富士フイルムが1936年にX線フィルムの本格的な生産を開始した。

戦後になると、結核の高まん延対策として胸部X線検査の必要性が高まった。また1960年代に入ってからは、消化器系の疾患など成人病予防対策として、消化管X線検査が用いられるようになった。 こうしてX線診断の重要性が高まっていくなかで、X線検査をする際の放射線被ばくの健康への影響が懸念されるようになっていった。需要の高まりと安全面への要請を受け、X線診断においては、高感度化や処理速度の迅速化、被ばく線量の軽減といった漸進的な技術革新が進んでいった。そのような流れのなかで、アナログのX線フィルムにおける技術進歩を破壊するようなイノベーションが生まれた。それが、フィルムを使わずデジタル化された画像情報を得るX線画像診断システムである。

(1)富士フイルムのX線デジタル画像診断技術開発の経緯

富士フイルムは1934年に、大日本セルロイドの写真フィルム事業を継承し、総合写真会社、富士写真フイルムとして設立された。

1935年秋には医療用X線フィルムの研究を完了させ、大学病院を通じた試作品のテストを繰り返した後、1936年に本格的に生産を開始した。当時、医療用X線フィルムの国内販売ルートはコダックやアグファに抑えられていたため、従来の写真感光材料特約店の販売ルートのほか、医療機器の販売ルートを経由して出荷し、大病院には直接納入した。

上述したような社会的背景から、富士フイルムにおいても、X線フィルムの高感度や処理速度の向上、あるいは診断における被ばく線量の軽減に関する改良が進められた。しかしその一方で、富士フイルムの足柄研究所では、従来のX線写真に用いるハロゲン化銀結晶自体に限界があり、またそれが塗布されたフィルムとしての感度と定量測定にも限界を感じ、新たなX線画像診断システムの開発が模索されていた。

1971年、蛍光スクリーンに映ったX線画像を電気的に処理し、それをフィルム上に記録するという方式の開発案が提起され、3年後の1974年に本格的な開発が始まった。

この時期に本格的な開発が始動した理由としては、二つある。まず、第一次石油危機に伴って銀価格が高騰したことである。写真フィルムはハロゲン化銀の感光特性を用いており、X線フィルムは通常の写真フィルムと比べても大量の銀を使用するため、銀価格の高騰は深刻な問題となった。

次に、1970年代初頭に、現在MRIに用いられている核磁気共鳴法(NMR)を用いた撮像装置や、現在ではX線CTと呼ばれる頭部断層撮影手法、さらには電子スキャンによる超音波診断装置といった診断装置の新しい技術が、次々と発表されたことである。X線画像診断の歴史は長く、画像診断技術のなかでも長期にわたり主要な地位を占めていたが、デジタル化では他の画像診断技術の進歩に取り残されている状況であった。

富士フイルムにおけるX線フィルムのデジタル化についての本格的な研究開発は、1975年に基本構想がまとまった。それは「X線情報を何らかの材料で受け、それをレーザー光線で読み取ってデジタル信号化し、コンピューターで画像処理を行う」というものであった1。この基本構想を実現するうえで、X線情報を蓄積するための画像センサー、それによって得た情報を電気信号に変換する画像読み取りシステム、そして電気信号に変換された画像情報を診断可能な画像として再構成するための画像処理アルゴリズムという、三つの要素技術の開発が必要になった。

1983年、富士フイルムはこの課題を克服し、FCR(Fuji Computed Radiography)を発売した。FCRは、従来のアナログによるX線写真と比べて、次のような四つの優位性を有していた。

第一に、診断精度の向上である。X線画像診断では撮影する部位や受診者の体型によってそれぞれ望ましい画像特性や撮影条件が異なる。そのため従来では、診断を行う医師が自身の知識と経験に基づき、異なるフィルムを用いたり、撮影条件を調整していた。しかしFCRでは、部位や撮影条件に応じてコンピューターが最適な画像処理を行うため、医師による診断結果のばらつきの問題が軽減された。

第二に、部位や撮影条件を間違って撮影した場合でも、画像処理で適切な画像にすることができるため、再撮影することが減り、受診者の被ばく線量の減少につながった。

第三には、新たな診断方法を可能にした。例えば、造影剤の静脈注入による血管造影写真が可能になった。静脈注入による診断では入院を必要としないため、血管造影写真を撮る際の患者への負担が軽減された。

第四に、X線画像がデジタル化されたことにより、画像情報の保存・伝達・管理が著しく効率的に行われるようになった。またこれによって、医療画像を病院間で共有するネットワークシステムの構築が進展した。

(2)キヤノンのX線デジタル画像診断技術開発の経緯

キヤノンの創業者である御手洗毅は産婦人科医であった。1940年には国産初の間接X線撮影装置、1963年には同じく国産初の胸部X線間接撮影用ミラーカメラ、1976年には世界初の無散瞳眼底カメラを発売している。

キヤノンは1980年代、カメラ、複写機、レーザービームプリンター等に次ぐ新規事業を開拓すべく、フラットパネルディスプレイ(TFT)の研究開発を行っていた。DRの誕生には、このTFTに関連したa-Si TFTの研究開発が大きく関係している。a-Siという材料は、比較的容易に大面積に素子を形成できる可能性があった。また、a-Siは、液晶のスイッチング機能のみならず、光電変換作用があることが分かっていた。したがって、これを用いたTFTはスイッチ素子であるとともに、光を受ければ光センサー素子として機能することとなる。

このTFTがファクシミリ用として社内展示された際、医療機器の開発部門の部長の目に留まった。開発部長は展示されたセンサーを見て、ファクシミリ原稿の代わりに蛍光体を置けば人体を透過したX線像を画像にできるのではないかとひらめいた。しかし、当時のTFT型センサーは、医療用X線に対しては十分なスペックとは言えなかった。条件を満たすため、LANMIT(Large Area New MIS Sensor & TFT)と名付けた独自の光電変換素子が発明され、医療用光センサーを大面積で実現する可能性を高めた。

医療用光センサーとしてのLANMITの仕様は、X線撮影装置であるミラーカメラやフィルムチェンジャーのユーザーの要望と、記録画像診断用イメージャーの発注元の要求仕様を参考に決めていった。同時に胸部放射線診断を専門とする医師のもとを訪問して、「良い胸部X線写真とはどんなものか?」という問いを投げ続け、それを実現するデジタル画像処理技術の開発に努めた。

1996年11月、北米放射線学会(RSNA)に、デモ用のLANMITと、2枚のX線画像フィルムを展示した。このフィルムの一枚は胸部ファントムをX線フィルムで撮影し、現像・定着処理を行ったアナログ画像であり、そしてもう一枚は、LANMITで撮像し、X線フィルムと同じような階調となるようにデジタル画像処理を施し、X線フィルム上に出力したデジタル画像であった。説明を受けなければ、デジタル画像とは分からないものであった。

しかし、商品化までには上記以外にも多くの課題を乗り越えなければならなかった。アンプICも当時は求めるスペックを満たすものが世の中にはなく、自社開発した。試作する度に、ノイズ性能、線形性、消費電力、クロストーク等、課題が現れ、改良した。

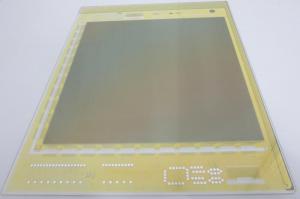

薬事承認が取れたのは1998年11月であり、翌12月、DR方式としては世界初のCXDI-11が発売された。これによって撮影後ただちに映像が表示される即特性が実現された。

それはまた、イメージング・プレートを使わないのでカセット交換が不要となり、さらに画像表示までの時間が短縮し、撮影しながら検査を組み立てられるという、リアルタイム撮影に近づき、静止画・動画兼用ともなった。

DR方式も一般撮影検査だけではなく、X線透視検査、血管撮影装置などの分野にも普及し、21世紀に入ると大幅に小型軽量化し、病室などで撮影する回診撮影に利用できるほど可搬性を持つまでになっている。