安定成長期

宅急便

イノベーションに至る経緯

(1)ヤマト運輸の設立と事業の拡大

ヤマト運輸は1919年に小倉康臣によって創業された。創業当初のヤマト運輸はトラックによる運送事業からスタートしており、日本橋の魚市場から市内各地に魚を運ぶ鮮魚輸送と、三越呉服店の商品を横浜まで運ぶ近距離商業貨物輸送が事業の軸であった。第2次世界大戦を経験した後も、復興需要に支えられてヤマト運輸は早くに業績を回復した。特に消費需要の増大に合わせて百貨店配送業務が堅調に増加していった。大戦によって中断されていた三越の市内配送の再開を始めとして、大丸、伊勢丹、そごう、高島屋など一流デパートとの取り扱いを拡大していった。それと合わせて、ヤマト運輸は近距離だけでなく長距離輸送への展開も目ざし、1946年には10トン試作車による箱根越え試運転を行った。しかし結果的には、当時のトラックの性能や道路の状況などから長距離輸送はしばらく保留され、当面は関東一円のネットワーク拡充と事業多角化の方向を目指すこととなった。

多角化の第一歩として、1950年に通運事業へと進出した。通運事業とは、国鉄による貨物輸送で送る荷物の集荷や配送業務のことであるが、これは国策会社であった日本通運株式会社がそれまで独占して行ってきた。大戦後、GHQの方針によって独占が排除されると、ヤマト運輸も東海道線の起終点である汐留などの駅で免許を取得した。それまで近距離輸送が主力であったヤマト運輸にとって、長距離輸送を可能にする通運免許の取得は、大きな営業力となった。

通運事業、百貨店配送事業とともに、1954年ごろからは長距離トラック輸送の計画を立て始めた。長距離輸送を計画した背景には、近距離輸送における貨物取扱量の増加にもかかわらず、運賃収入がそれほど伸びなかったことが挙げられる。運賃収入を拡大するためには、運ぶ距離を伸ばす必要があった。先述の箱根越えの試運転から10年が経ち、トラックの性能や道路交通網が改善されたことなどを受けて、長距離輸送においては鉄道ではなくトラックが拡大していた。さらに、1960年には東京と大阪を結ぶ東海道路線が開通したことによって、大手のトラック運送会社によって激しい競争が行われるようになっていた。これに伴いヤマト運輸も、1959年11月に大阪路線の免許を取得し、さらに1960年3月に大阪支店を開業させ、本格的に長距離輸送に参入した。

(2)業績の悪化

朝鮮戦争特需や高度経済成長期における好景気などを受け、1950年代、60年代におけるヤマト運輸の業績は堅調に伸びていたが、1970年代に入ると主力事業において問題が生じ始めた。1971年に父康臣の後をついで社長となった小倉昌男(以下「小倉」と呼ぶ)は、相次ぐ業績の低迷に直面することになった。

最初に問題が起きたのは通運事業である。きっかけは国鉄の斜陽化であった。労使関係が悪化した国鉄は、1975年の国鉄労働組合による「スト権スト」によって大きな打撃を受け、その影響は通運事業を行っていたヤマト運輸にまで及んだ。

また、百貨店配送にも問題が生じた。百貨店配送には、中元や歳暮といった繁忙期には平時の7〜8倍に配送量が増えるといった特性があるため、このような時期には配送所を臨時に設置し、アルバイトを大量に雇うことによって膨大な荷物の対応を行っていた。しかし配送量が増えるに従って、配送所を常時設置し、アルバイトではなく正社員を雇う必要が生じた。その結果、固定費が膨らみ、利益が徐々に減り始めた。また、1973年のオイルショックによって百貨店の売上が大きく低下した。これによって最大手の三越百貨店から配送料金の引き下げを要求されたことが、百貨店配送事業の悪化にさらなる追い討ちをかけた。

通運や百貨店配送に続き、トラック輸送までもが壁にぶつかった。先述したように、1960年の東海道路線開通を受けて、ヤマト運輸は長距離輸送に乗り出した。しかし、関東に比べて関西におけるヤマト運輸の知名度はそれほど高くなく、またヤマト運輸が長距離輸送に参入したときには、既に主な荷主は先発の同業他社に押さえられていたのである。

(3)個人宅配事業へ

1973年9月、小倉はニューヨークを訪れ、そこで市内のある交差点の4つ角に、UPSの小型トラックが4台止まっていることに注目した。つまり、ニューヨークでは1ブロックを1台のUPSが受け持っていたのである。この光景を見た小倉は、「個人からの荷物の宅配は絶対儲かる。問題は、一台当たりの集配個数をいかに増やすかにかかっている」2、と確信した。その成功のためには全国規模の集配ネットワークの構築、そして徹底したサービスの差別化が必要であった。

1975年8月末、小倉は「宅急便開発要領」を発表した。これは、個人宅配市場に参入するという宣言であった。1975年時点で、この個人向け宅配市場で事業を行っているのはほぼ郵便局のみであった。民間業者が参入しなかったのは、個人向け宅配では採算が取れないことが通念になっていたためである。商業貨物であれば、日あるいは月ごとに決まって出荷され、輸送ルートも定型的で、また大口の荷物であることが多いので、一定の利益を見込みやすい。その反面、小口の個人宅配は、いつ、どこの家庭から出荷されるかがわからず、どこに行くかの輸送ルートも決まっていないことから、採算が取れないと民間業者は判断していたのである。小倉はこうした問題を、ハブ・アンド・スポークシステムを基礎とした全国規模の集配ネットワークを築き上げ、同時に徹底した合理化の下で解決しようとしたのである。

まず各都道府県に最低一カ所、とりわけ人口の多い都市では二カ所もしくは三カ所、運行車の基地となるハブ(ヤマト運輸ではこれを“ベース”と呼ぶ)を置く。毎晩これらのベース間を大型トラックが運行する。ベース周辺には、ベースに到着した荷物を配達したり、逆に利用者から荷物を集荷したりする営業拠点として、“センター”が存在する。これがスポークである。さらにセンターには、必要に応じ荷受けを専門に行う“デポ”が所属する。「このB—C—Dのネットワークが円滑に作動すれば、どんな荷物でも全国に配達することが可能になる」3と、小倉は考えたのである。

しかし実際に全国規模のネットワークを構築するというのは容易なことではなく、膨大な時間とコストがかかるものであった。そこでネットワークを補完する役割として、地域の商店(米屋や酒屋など)に取次店になってもらい、荷受けを手伝ってもらうこととした。利用者にとってみれば馴染みの店に荷物を持ち込むのはハードルが低く、また取次店となった商店にも手数料が入る。当初は設置契約の受け入れに慎重だった地域の商店も、宅急便の名が浸透するようになるにつれ、徐々に受け入れるようになった。1980年代からはこのような取次店の数は爆発的に増加し、宅急便ネットワークの一角を担うようになった。

小倉は、一方で個人宅配がもつ配送上の経営メリットを徹底的に活かすことを考えていった。まず、荷物のサイズが小さいので、一台のトラックにより多くの荷物を積むことができる。実際に1975年10月末に作成された「宅急便商品化計画」では、荷物はタテ・ヨコ・高さの合計が1メートル以内、重量は1個10キログラムまでとされている。このような小さい荷物であれば、数多くの荷物をトラックに詰め込むことができ、同サイズ当たりの運賃も商業貨物に比べて高いので、トラック一台当たりの運賃収入も高くなる。さらに一般家庭の主婦は運賃を値切ることはなく、その場で現金で支払ってくれる。このメリットを活かすには地域あたりの集荷数を可能な限り多くしなければならない。小倉は多くの潜在顧客を取り込むために、郵便小包とのサービスの差別化にとことんこだわった。その最も中核的な存在が、「翌日配達」であった。当時の郵便小包は、荷物が届くまでに4〜5日かかるのが当たり前だった。ヤマト運輸は綿密なネットワーク管理によって、荷物の翌日配達を実現した。これは利用者に大きなインパクトを与え、それが口コミによる拡大に繋がっていった。さらにヤマト運輸は、1983年以降、「スキー宅急便」、「ゴルフ宅急便」、「クール宅急便」等の新しいサービスを次々と開発し、また、時期を同じくして急成長していたコンビニエンス・ストアを発送窓口に組み込むことにより、更なる利用者の獲得に成功した。また、1980年にはバーコードリーダー付簡易入力機を導入するなど、宅急便のための情報システムを確立し、信頼性を向上させたことも、その普及を加速させた。

しかし、まだ大きな課題が残されていた。道路運送法は、路線トラック運送事業を行うためには、地域ごとに免許を取得しなければならないことを定めていた。1976年時点で、ヤマト運輸は関東一帯においてはほぼ全ての免許を取得していたが、仙台より北の東北地方や福岡より先の九州地方の免許はなかったのである。全国の配達サービス網を築くためにこれらの地域の免許を取ることは必須だったが、これは容易ではなかった。地元の輸送業者が猛反対したためである。また、当時の運輸省は免許認可の是非に対して慎重であり、最終決定までには多くの時間がかかっていた。遂にヤマト運輸は、1986年に運輸大臣に対し訴訟を起こし、これを契機としてヤマト運輸の路線事業申請は次々と許可されることとなった。1978年時点で国土面積の22.7%しかカバーできていなかったサービスエリアは、1984年には79.7%、1990年には99.5%にまで拡大した。4こうして全国規模のネットワークが完成したのである。

もう一つの課題は、新しい運賃設定の実現であった。ヤマト運輸は運輸省に対し新運賃制度の承認を単独で求めたが、当時このような形での申請は行われておらず、運輸省はこれを認可しなかった。そこでヤマト運輸は1983年5月に、「運輸省が新運賃のサービスについて認可しないため、延期せざるを得なくなった」との旨の広告を新聞に出すという強硬策に出た。これによって日本通運などおよそ20社が一斉に値下げを申請し、運輸省は新運賃を認可するところとなった。

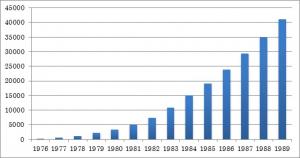

これらの課題を乗り越え、宅急便は着実に配送量を拡大していった(図1を参照)。1979年2月、ヤマト運輸は三越との取引を解消した。三越は1923年からのヤマト運輸の最も古い得意先であり、取引高で全社の5%を占める最大の顧客であったが、これによりヤマト運輸は個人宅配に一本化することとなった。

1981年ごろからは、同業他社も個人宅配で採算が取れることがわかり、次々と参入を始めた。

宅配便市場は、10年後の1986年度には年間合計612百万個に増加し、2013年度には3,637百万個にまで達している。そして、そのネットワークは全世界に広がりつつある。