安定成長期

家庭用ビデオ(カセット)

イノベーションに至る経緯

(1)家庭用ビデオテープレコーダの誕生

1956年、米国のアンペックス社は世界で最初のVTRを発表した。放送用で超大型のジュークボックスの大きさを持つこのVTRは、それまで独自の研究を行っていた東芝・ソニー・富士フイルム・NHK・ビクター等に大きな衝撃を与え、本格的なVTRの研究開発が開始された。当初、ほとんどの企業はアンペックス方式の互換機の開発を目指したが、アンペックス社の知財権保護に関するパテントポリシーは堅固なものであり、また放送用VTRの市場規模が限られていることが明らかになるにつれて、次第にアンペックスとの競合を避け、教育や工業などの業務用のVTRや、市場の成長が期待できる家庭用VTRを視野に入れることとなった3。

当時ソニーの社長であった井深には世の中の人が普段の生活でも使える大きさと価格のVTRが夢であった4。一方、日本のテレビの父と呼ばれ、ビクターのVTRの開発を主導していた高柳健次郎もまた、家庭用VTRに注目していた。1959年に東芝の澤崎憲一により、「ヘリカルスキャン方式」が開発され、その公開発表が行われると、井深や高柳もこの技術に大きな将来性を感じとった。

1964年にソニーによって開発された世界で最初の家庭用VTR「CV-2000」は2分の1インチ幅のテープを使用し、回転2ヘッドヘリカルスキャン方式を採用したオープンリール型白黒VTRである。コストの高い回転ヘッドを備えていたにもかかわらず、価格は放送用の100分の1以下、業務用の10分の1以下という低価格を実現し、教育などの業務用としてはヒット商品となった。そして、我が国メーカーの家庭用VTRの開発競争を本格化させ、1965年に松下電器産業(現 パナソニック(2008年に社名変更)、以下「松下」と呼ぶ)が「NV-1000」、1966年にビクターが「KV-800」、1967年には東芝が「GV-1010」をそれぞれ発売した。

しかし、一般家庭に普及するためには、更なる時間を必要とした。日本メーカーによる家庭用カラービデオの開発活動が本格化するにつれ、1967年には日本電子工業会に「VTR調査委員会」が発足し、1969年に統一規格がまとめられた。

(2)U規格の誕生

CV-2000のある程度の成功は、ソニーの開発グループにさらなる開発目標としてカラー化とカセット化を求められるものとなった。ソニーの木原信敏(以下「木原」と呼ぶ)はまずテープのカセット化から着手し、酸化クロムテープを利用してテープの高密度化に成功した。次に、カセット内のテープをヘッドに巻き付けるオートローディング化の開発に着手し、「Uローディング方式」(ローディングの形がUの字に似ていたことからつけられた)と呼ばれる新たな方式を開発し、実現した。「カラー化」もまた簡単な作業ではなかったが、沼倉俊彦により輝度信号の下側に周波数変換したカラー信号を入れ、同じトラックに記録する「カラーアンダー方式」が考案された5。その後、各社により、製品化が進められ、同時に規格統一への努力が続けられた。1971年に至って、ビクターにより提案されたカラーアンダー方式がその後の基礎技術の一つとなった6。これらの技術をもとに、1969年10月に、3/4インチ幅のテープを使用した最大90分の再生が可能なカセット式カラーVTR「ソニーカラービデオプレーヤー」が発表された7。

「ソニーカラービデオプレーヤー」をベースにして、1970年3月、ソニー、松下、ビクターを含む国内外の8社による世界初のカセットビデオ規格「U規格」が合意された。この規格に沿って、ソニーは1971年10月に世界初のカセット式カラービデオプレーヤー「VP-1100」、翌年3月にレコーダー「VO-1700」を販売した。続いて、1972年には松下がUビジョン、ビクターがU-VCRを発表し、3社のU規格VTRが揃った。

Uマチックは、家庭用VTRとしては必ずしも利用者に受け入れられなかったが、教育用・工業用などの業務用VTRとしては、その後の標準機となった。さらにU規格の小型軽量でコストパフォーマンスの良いという特徴は放送業界からも注目されるものとなり、ニュース番組用のVTRとしても広く使用されるようになった8。

(3)ベータマックスの誕生

U-マチックの原型が完成した1969年、井深は直ちに木原に次の開発目標を指示していた。井深は文庫本サイズの「ソニー手帳」を示し、ビデオのカセットサイズをこの大きさに納めることを次の目標とした。

木原らは、「Uローディング方式」の機能を更に向上させ、テープをかけたまま早送り、巻き戻しができるメカニズムを開発した。テープの高密度化記録を可能とするために、テープの記録領域を拡大した「アジマス記録方式」を採用し、位相を変えてカラー信号を並べる「PI(phase in barter)方式」を採用したことにより、テープの記録密度はUマチックの3倍以上となった。こうして録画時間1時間、1/2インチのテープを使用する「回転2ヘッドヘリカルスキャン方式」のVTR「ベータマックス」が誕生した。

1975年にその最初の機種「SL-6300」を出荷したのに続き、同じ年、ソニーはテレビ番組を見ながら同時に裏番組を録画することができるテレビチューナー内蔵の「SL-7300」を発売した。

(4)VHSの開発と規格競争

ビクターの新しい家庭用小型ビデオの開発も1971年に始まっている。

当時のビデオ事業部長であった野鎭雄(以下「野」と呼ぶ)は、ビクターの目指す家庭用ビデオ開発の目標を本体のコンパクト化とともに、収録時間を映画やスポーツを最後まで見られる2時間とすること、市販テレビとの直結、他社機種とテープの互換性、低価格、操作の容易性、生産性の高さ等に定めた。そして、白石勇磨以下開発チームはそのための条件を整理し、開発目標との関係をマトリクス化し、各目標間の課題を明確化し連携して開発が推進された。当時のビクターのビデオ業界での売上高は一位のソニーに遠く及ばず二位の松下と比較しても数分の一に過ぎなかった。ビデオ部門の赤字は大きくリストラのための従業員の削減がしばしば経営課題として取り上げられていた。上記目標の実現には数多くの技術的なブレークスルーとともにビデオ事業部自体の存続、雇用の維持のための既存製品の販売営業努力の中で続けられていった。

ビクターが開発した技術で特記すべきは、重量が軽く消費電力が少なく、回転数を変化できるDCモーター、テープを隙間なく高密度で記録するとともに、低域の色信号の雑音を除去し画像を鮮明に再生できるPS方式(Phase Shift)、そして画像のノイズを減少させるDL-FM方式などがある。また、これらの条件を解決したものの一つに、「パラレルローディング方式」があった。これは、2本のアームでテープを引き出し、ドラムに巻き付けるもので、機構が簡単で小型軽量化を実現できるものであったが、巻き戻しなどを直接行うことができないという問題も抱えていた。

ソニーのベータマックスの発売から一年後の1976年9月、ビクターはVHS(Video Home System)方式と名付けた技術体系の家庭用カラーVTR(HR-3300)を発売した。ベータマックスとの大きな機能上の相違は録画時間であった。ベータの一時間に対し、VHSのそれは目標どおりの2時間を実現していた。しかし、画質、操作性等々の様々な面で両者の優劣は異なり先行するソニーに対抗するのは容易なことではなかった。両社に次いで松下や東芝も独自の方式のVTRを開発し販売を開始したが、小型、低価格化、操作で優れていたベータマックス方式及びVHS方式以外は次第に市場から淘汰されるようになっていった。

ビクタービデオ事業部長の野は、VHSの技術を公開し他社へのVHS方式の積極的な使用を呼びかけファミリー企業群の増大を目指した。大きな販売網を有していた松下の帰趨は、ビクターにとっては大きな岐路となった。選択は創業者松下幸之助の判断に委ねられた。ベータマックスとVHSを比較した松下幸之助は、「ベータは100点だがVHSは150点だ」という評価を下し松下はVHS方式を採用した。

ソニーのベータ方式のファミリー企業には、三洋電機、東芝などが加わり、ビクターのVHS方式のファミリー企業には松下、日立製作所、三菱電機、シャープなどが加わった。

ビクターは米国企業やヨーロッパ企業に対してもOEM供給、技術供与を積極的に行い、協力先を広げていった。VHSファミリーとしては、アメリカ企業では、テレビ業界に大きな影響力を有するRCAとの提携に成功し、さらにマグナボックス、シルバニア、GE等との提携も実現した。ヨーロッパ企業では、トムソン(仏)、ソーン(英)、テレフケン(西独)等と締結している。

(5)ベータマックス著作権訴訟

1976年、ソニーが、「これで、『コロンボ』を見ているから、『コジャック』を見逃すことはなくなります。その逆もありません。ベータマックス - ソニーの製品です」とベータマックスの宣伝をし、米国に本格進出を図ったところ、ユニバーサル・スタジオ社とウォルト・ディズニー・プロダクション社が、「ソニーのベータビデオデッキの販売行為がテレビ番組の家庭内録画という直接の著作権侵害を誘発している寄与侵害」に該当するとして、ソニー本社及びソニーの米国法人を訴える事件が勃発した。加えて、両社は、映画は製作者側の著作物である著作権を持つことは、複製の独占権を持つことである。著作者でない個人消費者が勝手にテレビ映画を複製するのを可能にする家庭用VTRは、必然的に複製権の侵害、つまり著作権の侵害となる。その侵害行為を行うVTRを実際に使用した個人はもちろん、それを製造・販売するソニーは侵害行為に寄与していると訴えた。

この訴えが認められれば、米国市場でのベータマックスの販売に大きな支障が出てしまうため、ソニーは「タイムシフト(時間に拘束されずに番組を見られる)」との概念を用いて反論した。家庭用VTRは、一般大衆がテレビ受信機を持ってさえいれば、本来見られる番組を単に時間帯を変えて見られるようにしているに過ぎない、つまり「放送の延長」であり「複製」ではない。さらに、公衆の電波はより多くの人に情報を伝達するために与えられた公衆の資産である。そこに情報を乗せた以上は、多くの人に情報を伝えるための道具であるVTRの存在も認めるべきであると主張した。

連邦最高裁判所での弁論は、8年にわたるものとなった。ビデオデッキの製造販売行為が寄与侵害に該当するか否かの判断の前提として、家庭内でのテレビ番組の録画が、著作権の直接侵害に該当するか否かが争点となった。最終的に連邦最高裁判所は、多くのユーザーが、ライブラリ目的ではなく、放送時間帯に観ることができない番組を後から観るために録画していたということを重視し、少なくともタイム・シフティングの目的であれば、フェア・ユース(公正使用)になると判断し、寄与侵害を否定した9。評決は5:4の僅差であった。

(6)ビデオ市場の拡大と社会的効果

ベータマックスとVHSの規格競争はほぼ10年にわたって続いたが、1988年にソニーがVHS方式のVTR販売を開始したことにより終結した。ソニーは、この経験を後の家庭用ゲーム機やDVDの販売戦略に活かしていった。

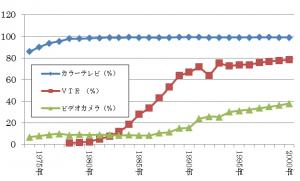

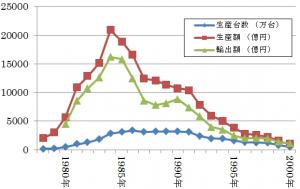

1984年には、家庭用ビデオは2兆円産業に成長した。家庭用ビデオは数多くの日本企業が生産し、技術開発競争を繰り広げるとともに、時には情報を共有した結果技術革新力が高められた。輸出比率は80%と極めて高かったが、米国企業は家庭用ビデオを生産しなかったため、米国と貿易摩擦が顕在化しなかった。

欧州では、オランダのフィリップスがV-2000方式のVTRを開発したが、品質が日本製品の開発スピードにキャッチアップできず、1983年に撤退した。欧州では現地生産が進行し、88年の現地生産は390万台程度と推定された。米国市場では、日本企業は米国企業とOEM供給(他社ブランドでの商品生産)契約を締結し、米国企業は自社ブランドで発売した。

家庭用ビデオは、生産額が2兆円を超える商品で、世界の生産シェア95%を記録した他に例のない製品である。

2006年、米国電子・電気学会はビクターのVHS1号機(HR‐3300)をビデオレコーダーの世界標準とした功績によりマイルストーンに認定した。