現代まで

高効率石炭火力発電

概要

石炭火力発電は、天然ガスや石油に比べコスト面では優れているものの、単位発熱量当たりのCO2の発生量が多く、省資源、地球環境対策の面からその高効率化が不可欠とされてきた。現在世界最高とされる高効率発電方式である「超々臨界圧石炭火力発電」は、臨界圧力と臨界温度という技術的制約に対して我が国の電気事業者、プラントメーカー、材料メーカー、そして、これを支援した政府によって世界で初めて実用化されたものである。

火力発電は、「汽力発電方式」1という熱せられた蒸気によって発電を行うが、その効率化は蒸気条件の高温化・高圧化の追求によって行われてきた歴史である。水の場合、臨界圧力22.064M㎩(218.3気圧)及び臨界温度374.2℃状況においては、臨界点という状態になり、臨界圧力以下の圧力(亜臨界圧)で加熱すると、その圧力に応じた温度を保ちながら水が沸騰・蒸発(蒸発器において)して水と蒸気の混合状態を経て飽和蒸気となり、さらに加熱すると加熱蒸気(Superheated Steam)となる。一方、臨界圧力以上の圧力(超臨界圧)下で加熱すると、水は臨界温度を超えるところで一瞬にして液体と気体の特性を併せ持つ超臨界状態になる。

この水の特質を踏まえながら、臨界を大きく超える圧力、温度条件に耐えるボイラー、タービンの開発が国際的な課題であり、欧米各国と日本はその開発を競っていた。

欧米では1950年代に臨界圧力(22.064M㎩)、臨界温度(374℃)を超える高温・高圧の火力発電が出現していたが、当時の我が国のプラントは、蒸気圧6.7M㎩、蒸気温度490℃程度で、発電効率は25%以下にとどまっていた。この遅れを取り戻すため、戦後日本のプラントメーカーは欧米企業と技術提携を進め、次第に高効率石炭火力発電技術を蓄積していった。この成果の第一歩は1981年に稼働したわが国初の「超臨界圧発電(SC:Super Critical)」である電源開発松島1・2号機(24.1M㎩、温度538℃)であり、発電効率は40%(LHV、以下同じ)を達成した。

この蒸気条件を一段と向上させる「超々臨界圧発電(USC:Ultra Super Critical)」(圧力24.1M㎩、温度593℃級)の開発が次の課題となった。しかし、早くから超臨界圧発電を稼働していた欧米でさえ、安定して超高温(593℃級)の厚い壁を越えることができず、長い間本格的な実用化は行われなかった。この課題の検討は日本では電源開発によって1979年ごろから開始され、1981年からプラントメーカーの協力を得て、その実証試験を開始した。通商産業省 (現 経済産業省)は、この開発を国家プロジェクトとし、プラントメーカー等も参加する開発・研究を開始した。プロジェクトでは、ボイラー、タービン等の材料、加工技術、制御技術等の研究と実証試験が行われ、プロジェクトに参加したメーカーから実現化のための技術が次々と開発された。

これらの成果を踏まえて、1993年4月に中部電力碧南3号(700MW)において、主蒸気圧力24.1M㎩、蒸気温度538/593℃の条件下での運転が開始された。これを皮切りにいくつもの高効率化石炭火力発電プラントが誕生し、特に1997年には大容量超々臨界圧発電が電源開発松浦2号(1000MW)において実現した。松浦2号の蒸気圧は24.1M㎩、蒸気温度は世界で初めて主蒸気、再熱蒸気とも593℃を達成した。その後も継続的に向上を図ってきており、現在は、磯子石炭火力2号機(電源開発600MW)で主蒸気圧力25M㎩、蒸気温度600/620℃を実現し、日本の石炭火力技術は現在も世界最高レベルにある。

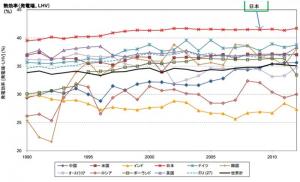

高効率石炭火力発電の開発と導入により、我が国の石炭火力発電平均効率は1992年には40%台を達成し、その後も上昇し続けている。諸外国が現在も30%台にとどまっている中で、我が国はこの分野においてトップの地位を維持し続けている。

我が国の高効率石炭火力技術のもうひとつの強みは、優れた運転・管理のノウハウにより、導入後も長期にわたってその性能を維持していることである。政府は米国、中国、インドの石炭火力発電に我が国の技術を適用すれば、14.7億トンのCO2の削減が可能とし、インド、インドネシア、ベトナム、マレーシア、ポーランドをはじめとする国々に、高効率石炭火力発電技術の技術移転や、排煙管理技術をセットとしたシステムの輸出を積極的に推進している2。