現代まで

デジタルカメラ

イノベーションに至る経緯

(1)電子スチルカメラの誕生

電子スチルカメラの発明は、1975年に米国イーストマン・コダック社のスティーブ・サッソンにより行われたがが、サッソンのモデルがそのまま市場に出回ることはなかった。実用的電子スチルカメラを先行したのは、我が国で開発されたアナログ電子スチルカメラである。1981年にソニーが発表した「マビカシステム」は、CCD(Charge Coupled Device)で捉えた画像データを2インチの小型フロッピーディスクに記録するもので、レンズ交換も可能なものであった。マビカシステムの登場は、「フィルムの要らないカメラの時代が到来するのでは」という憶測を生み、「マビカショック」と呼ばれる衝撃を業界に与えた。ソニーの発表後、数社が電子スチルカメラの技術発表を行い、この発表を行った企業が中心となって1983年に「電子スチルカメラ懇談会」が発足した。懇談会はソニーをはじめとする17社により発足したが、翌年には国外企業を含む32社に拡大した3。懇談会では、電子スチルカメラの規格統一を含む情報交換を行い、スチルビデオカメラ規格の検討では、マビカシステムを基本としつつ、画像信号処理、記録媒体、フォーマットなどの統一化を含むものであった。また映像関連情報をデジタル記録する方式についても検討していた。

電子スチルカメラの威力は、その3年後の1984年に開催されたロサンゼルスオリンピックで実証されるものとなった。ソニーと朝日新聞社は「マビカシステム」を投入し、キヤノンと読売新聞社は開発したばかりの「スチルビデオシステムD413」を持ち込んだ。撮影された写真は直ちに日本に送信され、各社の紙面に掲載された。この実証試験により電子スチルカメラの持つ再生の即時性、記録媒体再利用の可能性、通信回線による画像伝送の可能性が改めて確認されることとなる。

後にカシオで民生用デジタルカメラ「QV-10」の開発を担当する末高弘之は、当時、腕時計開発部門に所属していた。電子スチルカメラ懇談会のメンバーであった末高は、この懇談会での意見交換を通じて、カシオによる電子カメラ開発への自信を深め、会社上層部にその開発の提案を行うこととなった。こうして、1985年5月、末高をリーダーとした「Kプロジェクト」が研究開発本部内に設置されることとなった。Kプロジェクトの当時のメンバーは末高を含む8人であった。1986年12月、カシオは、プロジェクトが開発した電子スチルカメラ「VS-101」を発表した。価格は12万5000円に設定された。撮像素子で受けた画像信号は「マビカ規格」の2インチのフロッピーディスクに記録された。期待を込めて作られた製品であったが、販売は惨憺たるものであった。1987年11月、初の民生用電子スチルカメラとして市場に導入されたものの、月産1万台としていた販売目標に全く及ばなかった。この時期には動画と音声が記録できるビデオムービーカメラが普及段階に入っており、静止画しか取れず画質も劣る電子スチルカメラが市場に受け入れられることはなかった。この失望は大きく、発売の翌年、Kプロジェクトは公式に解散となった。

(2)デジタルカメラの登場

電子スチルカメラをデジタル方式とすることは、伝送や複写による画像の劣化を防ぐことが可能であり、記録媒体として半導体メモリーを利用すれば駆動部のスペースを省き、記録・読取り時間を短縮できることから、比較的早い時期から検討が行われていた。しかしながら、当時の技術ではデジタル化のカギを握るアナログ・デジタル変換器の処理能力が十分でなく、画像データをリアルタイムでデジタル化することは不可能と考えられていた。また、デジタル化した画像を高効率で圧縮する技術も開発されておらず、半導体メモリーについてはデータ保持のためのバックアップ電源を必要としていた。このため、「デジタルカメラは原理的には可能であるが実用化には程遠い技術」と考えられていた4。

これらの課題については、我が国企業による技術により次第に解決の兆しが見え始め、それを用いた我が国企業によるデジタルカメラへの本格的取り組みを促すものとなる。

1988年に富士フイルム(当時「富士写真フイルム」)はドイツのフォトキナで最初のデジタルカメラ「FUJIX DS-1P」の試作機を発表し、翌年、富士フイルムと東芝は両社が共同開発したデジタルカメラ「FUJIX DS-X」(富士フイルム)「IMC-100」(東芝)を市場に導入した。1993年に東芝が不揮発性のフラッシュメモリーを開発したことにより、バックアップ電源の問題は解決され、富士フイルムから「FUJIX DS-200」が発売された。

同じ年、オリンパス(当時「オリンパス光学工業」)は、初めて一般に普及できるレベルの価格、性能を備えたデジタルカメラ「VC-1000」を発表した。このカメラは2倍ズームレンズを搭載するとともに、撮影した画像をその場で再生、確認することができる液晶カラービューファインダーを備えたものであった5。

米国では1991年にコダック社が最初のデジタル一眼レフカメラ「DSC 100」を市場に導入した。このカメラはニコンF3をベースとし、モノクロ液晶モニターを備えたものであった。また、アップル社(当時「アップルコンピュータ」)は1994年にコダック社の提供を受けてパソコン(マッキントッシュ)と接続するデジタルカメラ「QuickTake 100」を発売したが市場を構築するまでには至らなかった。

こうした状況から、ようやく誕生したデジタルカメラも1990年代半ばまでは「高価で画質の劣り、報道機関やプロの写真家が利用するもの」というのが一般的認識であった。この概念を打ち砕き、デジタルカメラの民生市場を切り開いたのが、1995年にカシオが発売した「QV-10」である。

(3) デジタルカメラQV-10の誕生

カシオではKプロジェクトの解散後、アナログ電子スチルカメラを開発した末高と数人のメンバーが基礎研究部門に配属されていた。彼らは依然としてカメラ技術がこの先も銀塩にとどまるとは考えていなかった。VS-101の失敗原因を探る中で、画像記録方式がアナログであったことにその原因があったと結論付け、信号処理方式のデジタル化を目指すことにした。この作業は、制限された開発費の中での自主的な手作業による開発であった。

当時デジタル化を実現するうえで、克服すべき技術的課題として次の4点が認識されていた。①画像の圧縮・伸縮に関する技術、②カラー・プロセスの技術、③光学系システムに関する技術、④製品システムとしての構造に関する技術、である。これらの課題は、その後の試作機開発の過程で次々と解決されていく。画像の圧縮・伸縮技術に関しては、当時完成したばかりのJPEG規格をもとに、他社エンジニアとの勉強会の中で学習していき、課題を克服した。また、製品システムとしては、カメラ内部の情報処理をCPUに担わせ、これまでハードウェアで処理していた箇所を可能な限りソフトウェアで処理するという方式が採用された。

1991年に末高らの作製した試作機が完成した。「DC-90」という名が付けられたこのカメラは、カシオでは初めてのデジタルカメラであった。デジタル化のための多くの課題が解決されていたものの、重量及びサイズが大きく、また、画像の圧縮・伸縮に関する技術等は依然として解決されていなかった。また市販するために不可欠な小型化と価格の低廉化という大きな壁が依然として立ちはだかっていた。この壁を克服する試みの中で、デジタルカメラに液晶モニターを備え付けるというアイデアが生み出された。これにより、ファインダーをのぞかずに撮影対象をとらえることを可能となった。また、画像処理をデジタル化したことにより、カメラとパソコンを接続するというアイデアが、実現性を持つこととなった。

同じころ、商品企画側からもデジタルカメラ開発の動きが見られるようになるが、社内で開発の承認を得ることは簡単には進まなかった。こうした時期に末高らの力となったのは、他社でデジタルカメラの開発に情熱を注ぐ人たちとの勉強会を通じた励まし合いであった。

1年程が経過したころ、末高らは「カメラテレビ」という企画を提案した。それまでの提案は「液晶画面を備えたデジタルカメラ」という発想であったが、これを「デジタルカメラを備えた液晶テレビ」というフレーミングに変えるものである。そのころ、カシオでは液晶パネルを使う新たな事業が模索されていた。既に開発していた「CV-1」という世界最小の液晶テレビを含む液晶パネルの需要を喚起する必要があったためである。こうしたこともあって、「デジタルカメラを備えた液晶テレビ」という開発テーマは承認され、1993年4月、「RS-20プロジェクト」として公式に開発が開始され、ようやく資金及び人的資源が投入されることとなった。

これにより小型軽量化に向けたLSIの開発等が進められたが、「カメラを備えた液晶テレビ」を販売するという価格設定の問題はなお大きなものであった。発想の更なる転換が必要であった。商品開発の中山仁は、製品コンセプトをそれまでの「テレビ」から「パソコン」への画像入力装置へと変更することを提案した。そして、その価格制約を避けるために画質を落としてまでも、製品アーキテクチャーを変更することにした。

1995年3月、QV-10は世に送り出された。「売れて300台」といった社内の否定的な評価があった中で、月産3000台という生産数量が決定された。結果はこの予想を遥かに超えるものであった。発売から2カ月後の5月には月産1万台、その年の末には月産3万台と、生産体制は飛躍的に上方修正されていった6。QV-10は、市場で大成功を収め、デジタルカメラ市場という新たな道を切り開いたのである。

(4)デジタルカメラ市場の拡大と高画質化

「QV-10」の成功を契機に、多くの企業がデジタルカメラ市場に参入する。

1995年4月に発売されたリコーのデジタルカメラ「DC-1」は、3倍ズームレンズを採用し、撮像素子として41万画素のCCDを搭載し、スチルカメラとして初めて静止画だけでなく音声や動画の記録を可能とした。さらに、PCカードによりパソコンとのシステム化を可能とし、オプションの通信アダプターとモデムとを組み合わせることにより、撮影した画像データの伝送を可能とした。液晶モニターはオプションとして用意された。1996年には富士フイルムの「DS-7」、ソニーの「DSC-F1」(サイバーショット)、オリンパスの81万画素のCCDを搭載した「CAMEDIA C800-L」が登場した。

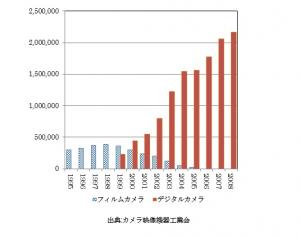

これにより我が国のデジタルカメラ市場は急速に拡大し、2004年にはその出荷額は1兆5000憶円を超えるものとなった(図1.「デジタルカメラ出荷額推移」参照)。

1998年のオリンパスが発売した「CAMEDIA C840-L」は、一般ユーザー向けコンパクトカメラとして初めて100万画素を超える131万画素CCDを搭載し、高画質デジタルカメラ競争の先駆けとなった。フィルムメーカー、カメラメーカー、家電メーカー等は次々と高画素数の撮像素子を搭載したデジタルカメラを市場に投入した。この結果、1997年には100万画素を超えるCCDを搭載したカメラが次々と出現し、1988年には200万画素を超えるイメージセンサーを搭載するものも登場した。

一般に、デジタルカメラの画質は、画素数だけで決まるものではなく、「レンズの光学性能」「撮像素子の画素数と性能」「画像処理エンジンの性能」によるものとされる。我が国のデジタルカメラメーカーは、それぞれのバックグラウンドの技術的蓄積を積極的に活用し、その開発を進めた。

「光学系」については、光学機器メーカーの技術力とブランド力が強力な武器となり、デジタルカメラ固有の光学ローパスフィルター(LPF)の開発にもその光学設計技術が威力を発揮した。新たに参入した家電メーカーはブランド力を有する欧州の光学機器メーカーと提携し、その光学系を強化した。

「画像処理エンジン」は、撮像素子が出力する生画像を観察するのに適した画像へ変換する(現像処理)や、記録メディアへ保存するフォーマットに変換するシステムLSIである。当初、汎用の画像処理エンジンを使用していたが、画質競争が激しくなると、各社はそれぞれが蓄積していたノウハウを用いて、独自の画像処理エンジンを開発し、そのデジタルカメラに搭載した。

プリンター技術の進展もデジタルカメラに高画素数の撮像素子を求めるものとなる。セイコーエプソンは1994年に世界で初めて720dpiという高解像度でかつ高速のカラーインクジェットプリンターを市場に導入した。更にパソコンの市場拡大を見据え、「銀塩写真に迫る高画質とかつてない高速印刷」を実現すべくハードウェアから画像処理ソフトに至るプリントシステムの開発に着手し、1996年に6色インクを用いたカラーインクジェットプリンター「PM-700C」を市場に導入した。このプリンターは粒状感を抑えたグラデ―ション表現を可能にし、「写真画質のカラープリント」として専門誌やプロカメラマンからも高く評価された。他のプリンターメーカーも画質の優れた製品を市場に投入したことから、デジタルカメラの高画質化が促され、また、インクジェットプリンター市場も拡大した。

(5)世界市場をりょうがする日本ブランド

我が国のデジタルカメラが世界市場をりょうができた背景については、様々な議論が行われているが、ブランド力、価格、品質、機能、信頼性等により構築されたものと考えられている。特に、多くの商品が新興国等の台頭に伴ってシェアを落としていく中で、デジタルカメラについてはその後も世界市場を押さえ、「日本のモノづくりを支える最後の砦」とさえ言われている。

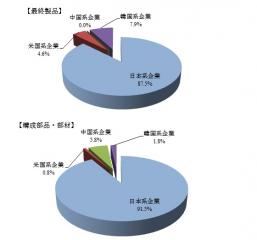

本格的市場投入から約15年を経たデジタルカメラ(最終製品)の世界市場における日本企業のブランドシェアは87.5%を占めており(図2「デジタルカメラの世界市場」参照)、依然として高い水準を維持している。特に注目されるのは、日系企業シェアが最終製品にとどまらず、カメラモジュール(エリアイメージセンサー)やローパスフィルターを含むデジタルカメラの構成部品・部材については更に高いシェアを有していることである7。これは様々な業界からなる我が国のデジタルカメラ産業が構築した強力なビジネスモデルを反映したものでもある。

経済産業省産業構造審議会産業競争力部会は、「産業構造ビジョン2010」8において、 我が国のデジタルカメラの強さは、レンズから画像処理装置に至るまでの内部構造については完全にブラックボックス化し、カメラ本体とメモリーカード等の記憶媒体等とのインターフェースをオープンにしているところにあるとし、ブラックボックス化したカメラ本体は日本メーカーが生産し、記憶媒体等は他の企業が生産するという世界規模での分業体制が構築され、複数企業の協力により、投資の規模とスピードを可能とし、シェアと付加価値の維持を実現したとしている。

このビジネスモデルに加え、国際的標準化への積極的な取り組みも日本企業のブランドシェアの拡大に寄与したと考えられている。デジタルスチルカメラのファイルフォーマットの標準化は、互換性確保とデジタルカメラの普及のために不可欠なものであったが、日本はJPEGをベースに日本国内の有力企業間でフォーマットの統一を行い、世界最高水準の技術としてExif(Exchangeable image file format for Digital Still Camera) /DCF (Design rule for Camera File system)を提案した。この提案は、米国の提案したTIFF(Tagged Image File Format)/EP規格とともに国際標準となり、米国提案の方式は主に業務用、日本提案のものは主に一般家庭用にすみ分けられた。民生用デジタルフィルムカメラの画像ファイルフォーマットに我が国提案の画像ファイルフォーマットが採用されたことは、その後のデジタルカメラ関連市場の拡大を強く後押しするものとなった。