現代まで

リチウムイオン電池

イノベーションに至る経緯

(1)電極活物質の探索

リチウムイオン電池が出現する以前の二次電池は、鉛二次電池、ニッケルカドミウム二次電池、ニッケル水素二次電池等のいわゆる「水系電池」が中心であり、理論上も、水の電気分解電圧(1-2V)を超える起電圧を得ることは不可能であった。これに対して、有機溶媒に電解質を溶解した「非水系電池」は、理論的にも水系電池よりもはるかに高い電気分解圧を得ることができることから、その実現は多くの研究者により試みられてきた。特に、可逆的反応が可能な「金属リチウム」を用いた「リチウム一次電池」(一次電池は放電すると使用できない)が登場すると、これを二次電池化する試みが行われるようになるが、金属リチウムを負極活物質とした二次電池では、充電時にデンドライト(樹枝状結晶)が析出し、内部ショート、電池容量の低下、金属リチウムの熱暴走的反応による発火爆発等、致命的な課題を持つことが明らかとなり、リチウム二次電池は実現が難しいものと考えられていた。

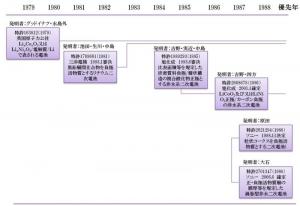

1977年に、オックスフォード大学のグッドイナフの招きを受けてオックスフォード大学に留学した東京大学の水島は、ここでリチウムイオンを吸蔵するリチウム遷移金属化合物探索の研究を開始した。当初、化合物として硫化物が想定されていたが、研究を開始して間もない時期、好意により利用を許されていた別の研究室の電気炉を爆発させるという事故を起こしてしまった3。この事故により電気炉の利用ができなくなった水島は、グッドイナフの助言により、それまでの硫化物から、安全に合成できる酸化物を用いた実験に方針を転換することとなった。様々なリチウム酸化物を作成し、それぞれリチウムイオンをスムーズに抜き取ることができるかどうかの分析を行う中で、水島はコバルト酸リチウム(LiCoO2)が最も良い効果を出すことを見いだした。グッドイナフと水島は、この酸化物が電池に適した材料であることを確信し、この発見をもとに1979年に「電気化学的電池及びその製造方法」として特許を出願した4。この発明が後のリチウム二次電池実現に大きく寄与するものとなる。

金属リチウムに代わる負極材の探索も様々の研究者や企業により行われていた。

三洋電機の池田宏之助らは、充電・放電によりドーピング、脱ドーピングされるリチウムを結晶中に混入した黒鉛の層間化合物を負極活性物としたリチウムイオン電池を世界に先駆けて開発し、1981年に特許を出願した5。当時、三洋電機はニッカド二次電池の分野で国内外の圧倒的なシェアを握っていたこと等から直ちに商品化されることはなかった6。同じ頃、東レも異なる方式による二次電池を開発し、特許出願していたが、権利化されることはなかった7。

フランスでは、グッドイナフらによるコバルト酸リチウムの発表があった直後から、フランス国立科学研究センター(CNRS)のラシイ・ヤザミ博士らによりグラファイト層の電気化学反応によりリチウムを挿入・離脱できる黒鉛化合物の研究が行われていた8。この研究はその後の黒鉛を使用したリチウム二次電池につながるものとなる。

(2)基本技術の確立

1980年代に入ると、筑波大学の白川が発見した導電性高分子ポリアセチレンが電池の電極として注目を浴びるものとなった。ポリアセチレンはポリマーでありながら電気を通す物質であることから、それまでも金属に代わる導電材料、超伝導体、太陽電池等を目指した研究が盛んに行われていた。その後、ポリアセチレンが二次電池の電極活物質、しかも正極でも負極でも利用できることが明らかになり、「プラスチック二次電池」の実現が期待されるようになっていた9。

1981年から、ポリアセチレンの二次電池への利用を研究していた旭化成の吉野は、ポリアセチレンをリチウム二次電池の負極活物質とすることを考え、その場合の最大の課題は、リチウムイオンを出す正極の化合物を見つけることにあると考えていた。この最適化合物の探索は困難を極めたが、1982年末にグッドイナフらによるリチウム酸コバルトの電池正極として利用可能性を示した論文に遭遇した10。年が明けるとともに、吉野はその試作に取り組み、論文に書かれているものと同じ方法によりリチウム酸コバルトを合成し、ポリアセチレンと組み合わせてガラス瓶の中で二次電池を試作した。充電及び放電の実験を行った結果は吉野の予想した通りのものであった。ここにリチウム酸コバルトを正極活物質、ポリアセチレンを負極活物質に用いるというリチウムイオン二次電池の原型が誕生した11。その後、ポリアセチレンが化学的安定性を欠き、また比重が小さいことから容量エネルギー密度が低く、小型化できない等の課題が明らかになったため、そのリチウムイオン電池への利用は断念せざるを得なくなるが、ポリアセチレンの成功は吉野らに次のヒントを与えるものとなった。

吉野は、ポリアセチレンと同じ共役二重結合である炭素質材料に着目し、正極にLiCoO2を用いたまま、負極活物質として炭素(カーボン)を用いることを考えた。多くの材料の中から電池の負極活物質として利用できるカーボンを探し出すのは再び困難を極めたが、1980年当時、炭素繊維、特にピッチ系炭素繊維の開発商品化に伴い、新炭素化学ともいうべき技術的・学問的基礎が完成しつつあり、これにより目的に応じた炭素質材料をデザイン、開発することが可能な時代となっていた12。そして、この中から新たに入手した旭化成の研究所開発による気相成長法炭素繊維(Vapor phase Grown Carbon Fiber: VGVF)が優れた電池特性を有していることを見いだした。これにより、正極活物質としてLiCoO2を用い、負極活物質として比表面積等を規定したカーボンを利用したリチウムイオン電池の基本構成が完成した13。

基本となる技術に加え、その実用化のためには解決しなければならない課題がいくつか残されていた。

その一つに、正極と負極を隔離するセパレータがあった。吉野らが開発したセパレータは、厚さ20~30μmのポリエチレン系微多孔膜で、電池が異常発熱した場合にセパレータが溶融し、微細孔が塞がり、電池機能を停止させるものであった。このヒューズ機能を持つセパレータ膜は、リチウムイオン電池の熱暴走反応を効果的に抑制するものとなった14。

さらに、4V以上という高い起電力を持つリチウム酸コバルト正極のための「集電体」の開発も必要であった。集電体は発電された電気を集め正負両端子に導く伝導金属材料で、様々な実験によっても、貴金属以外の金属の多くは電気化学的腐食を起こし、必要な機能を離すことができなかった。様々な材料の検討により、吉野らがようやくたどり着いたのは集電子としてアルミ箔を用いたものであった。この発明は2002年の全国発明表彰において文部科学大臣発明賞を受賞するものとなった。

(3)リチウムイオン電池の商業化と普及

ソニーの前身である東京通信工業は、1957年に当時世界最小のトランジスタラジオであったTR-63を発売した。このラジオのために東京通信工業が電池メーカに開発を依頼したのが、現在も利用されている「9V積層電池006P」であった。それから18年後、ソニーは米国ユニオン・カーバイド社と提携してソニー・エバレディ社(以下「エバレディ」と呼ぶ)を設立し、電池事業に本格的に参入した。この契約ではソニーが電池の製造・販売と日本市場の開拓を担当し、電池の開発はユニオン・カーバイドが担当することになっていた。1984年にエバレディの会長に就任した戸澤奎三郎(以下「戸澤」と呼ぶ)の耳には、創業者の井深大や盛田昭夫の「繰り返し使える電池をやりたいな」という言葉が残っていた15。

1986年1月、経営悪化に陥ったユニオン・カーバイドからソニーにバッテリー事業を含む事業の大幅縮小を告げる電報が入った。ソニーとユニオン・カーバイドの交渉は弁護士を入れて3日間続き、ユニオン・カーバイドのエバレディへの出資分全額をソニーが買い取ることで合意した16。これにより、新しくソニー・エナジー・テック(現 ソニー・エナジー・デバイス)が誕生し、ソニーはこれを機にリチウム二次電池の商業化を目指すこととなった。ソニーのリチウム二次電池の開発を担当した戸澤や西らが最初に取り組んだのは、使えないことが度々報告されている金属リチウムに代わる負極材料を探索することであった。このために採用した手法が、複数の試作品を競わせて最終製品を選ぶコンテスト方式である。西にはリチウムと他の金属との合金を用いるアイディアがあった17。様々な材料により正極及び負極を作成し、これを組み合わせた電池を試作し、これをしらみ潰しに評価した。金属リチウムとアルミニウムの合金を用いるものは、少ない充放電サイクルでは機能不全に陥ることが明らかとなり、早い段階から候補から排除された。コンテスト方式により、最後に残ったのがカーボン系を負極活物質に、リチウム酸コバルトを正極活物質に用いるものであった。

炭素系の有効性が確認されると、次に、電極活物質と電解液の材料の特定と、商業化に不可欠な知的財産権の検討が行われた。

リチウムと炭素の化合物の合成は、工程が複雑で、コストも大きいことが明らかとなった。また、炭素とリチウム化合物を負極に用いるという発想は、既に1978年にドイツで特許出願されていた。また1980年にノーベル賞を受賞したアラン・マクダイアミッド教授の米国特許がこの概念を含むものだと主張されていた。このためソニーの酸化銀電池開発の経験を生かすことができる炭素系材料を単独で利用することとした18、試行錯誤を経て、先行する他社の特許の影響も少ない、コークスや共役二重結合を持たないハード・カーボンを用いることなった19。黒鉛のような分子構造が整然としたカーボンでは、その焼成に1ヵ月近くを必要とするが、分子構造の粗いハード・カーボンは2、3日で焼成できることもポイントとなった20。

開発されたリチウムイオン電池は、それまでのニッカド蓄電池の1.5倍のサイクル特性を持ち、積算エネルギー量は、同型のニッカド蓄電池の約4倍に達した。

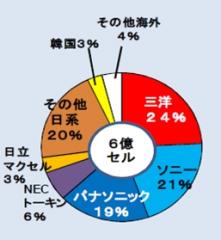

1988年に月産10万個の生産設備が福島県郡山工場に準備され、1990年2月にリチウムイオン電池の製品化が正式に発表された。直ちにサンプル出荷が始まり、最初の製品は京セラの携帯電話に搭載された。翌1992年にリチウムイオン電池を搭載した8ミリカムコーダ「CCD-TR1」が発売されると、その評価は一気に高いものとなった。米国ではデル・コンピュータが「ニューヨークからロサンゼルスまでのフライト中、パソコンを使い続けられる」というキャッチ・コピーを用い、リチウムイオン電池の普及を後押した。他社に先駆けて次々と設備投資を行い、また世界の市場がこの製品を積極的に受け入れたことから、一時期、ソニー製のリチウムイオン電池が世界市場のほとんどを占めるものとなった。

電池事業の経験のない旭化成は、リチウムイオン電池の事業化について、生産技術、品質保証等、多くの検討すべき事項を抱えていた。このため、経営トップが決断するにも多くの時間を必要とすることになったが、1983年に事業化を正式に決定した21。事業化にあたって旭化成は三つのビジネスを採用した。一つは自ら事業化するもので、このために合弁事業を立ち上げることとなった。1992年、旭化成は東芝、東芝電池との提携に合意し、エイ・ティバッテリー(A&TB)を設立、同じ年に初めて製品を出荷した。しかしながら、旭化成はその後この事業から撤退することとなる。他方で他社へのライセンス事業を活発化させた。競合他社による異議申立てや無効審判請求、あるいは拒絶査定不服審判等により遅れていた関連特許が1997年までに成立すると、そのライセンス事業を積極的に進め、国内外十数社に提供した22。さらに、独自の事業としてリチウムイオン電池の材料事業を進め、セパレータ事業を中心に急成長した。

1994年には、早くからリチウムイオン電池に関する研究開発を行っていた三洋電機やパナソニックもリチウムイオン電池の量産化を開始した。1995年までには他の国内電池メーカも次々と市場に参入したことから、20世紀の世界のリチウムイオン電池市場は我が国製品の独断場となった。