高度経済成長期

自脱型コンバインと田植機

発明技術開発の概要

1960年代の前半は、我が国の農家が史上最も米生産に尽力した時期である。この時期、全国水稲作付面積は310万ha、生産量も1200万tをはるかに超えたが、これに呼応して稲作の機械化が強く求められた。おりしも、高度経済成長のさなかである。それまで立ち遅れていた田植機と収穫機の研究が一気に加速したのはこの時で、農林省は1961年から2年間「新農機具開発研究会」を開催し、これら稲作機械の開発を支援した。研究会には、戦後発展の著しい農業機械メーカーはもちろん、学官の専門研究者も集い、公開実験や成果の発表会を開催、新機種の開発に取り組んでいった。

(1)成苗田植機から稚苗田植機へ

田植機の開発で、まず先行したのは根洗苗田植機で、1964~65年にかけて2機種が試販されたが、売行きはよくなかった。移植ミスが多い上、苗準備と苗補給に多くの労力を要し、省力化とコストダウンにはほど遠い状況であったからである。

一方、稚苗田植機は、当初は稚苗そのものの収量性に疑念がもたれたため、研究会に参加したのは、東京の農研工業関口正夫発明の1機だけであった。前述の松田の育苗法で育てた帯苗を切断して植つけ爪で移植する方式であった。

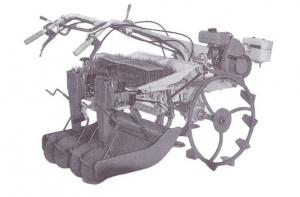

育苗箱で育てた稚苗は軽量かつ斉一で機械化に適している。関口のこの機械は1964年には完成し、翌1965年に長野県のカンリウ工業から人力1条田植機農研号TM1-4型(図1)の名で発売された。手押し式で重量5.2kg、おもちゃのような小型機だが、田植所要時間が2~3時間/10a、手植えの5倍の能力があった。価格は15万円、普通農家でも手の届く価格で、4年間に4万台以上を売りつくしたという。史上初の実用田植機発明の誉れは、この関口の人力1条田植機に捧げられるべきだろう。

今日に続く動力式稚苗田植機時代の幕開けは、1967年ダイキン工業販売の動力式稚苗田植機第1号、苗播機TP20型(図2)である。ティラー装着型の2条田植機で、もともとは直播栽培の苗立ち安定化のため、農林省東北農業試験場 木根淵旨光が創案したものだが、ダイキン工業 飯田勝蔵らによって製品化された。やはり育苗箱に特殊な仕切枠を入れて育てた帯苗を植つけ爪で移植した。稚苗移植の多収安定性が認識され、稚苗田植機が各メーカーから次々販売されるようになったのは、このころからである。

田植機の普及を加速させた次の転機は、1969年の久保田鉄工によるマット苗用2条田植機SPS形の販売である。それまでの田植機は育苗箱に仕切板を入れ、帯苗をつくることが要求されたが、マット苗なら種子をばら播くだけですむ。育苗箱用播種機も開発されて大幅な省力となり、以後全ての室内育苗がこの方式に統一されていった。ばら播きなら育苗箱数の多少の増加は許される。疎播して、より生長を進めた中苗(葉数3~4枚)の移植も可能になり、以後、機械移植は田植えの遅い寒冷地まで広まっていった。

最近は乗用田植機が多くなったが、その原点は1986年の農業機械化研究所 山影征男らによるロータリー式植付機構の発明にある。それまでのクランク式は駆動軸1回転で1株しか植えられないが、ロータリー式は振動が大幅に少なく1回転で2株が植えられる。そのため、速度アップが可能になり、乗用機のメリットが生かされるようになった。

(2)自脱型コンバインの登場

普通型か、自脱型か。コンバインも、最初は将来の大規模農業を見据えて、欧米由来の普通型コンバインの改良に積極的な意見が多かった。自脱型を選択したのは農家である。麦と違い、ジャポニカ稲は遺伝的に脱粒しにくい。稈を固定し、穂だけをこき歯にかける自脱型と、まるごとこき胴に入れてたたき落とす普通型では、穀粒やワラの損傷に大差があった。農家が自脱型コンバインを選んだのは当然だろう。

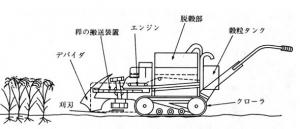

自脱型コンバイン開発の旗を最初に揚げたのは、農林省農事試験場の狩野秀男らである。上森農機の協力を得て開発研究に着手し、1962年の新農機具開発研究会には試作1号機(図3)を公開している。設計者宮沢福治によると、結果は余りかんばしくなかったようだが、メーカー各社の開発熱に火をつけたことは間違いない。自脱型の開発はここから各社に引き継がれていった。ちなみに「自脱型コンバイン」の名称は、このとき狩野らが命名したものである。

自脱型コンバインの開発で忘れてならないのは、1958年に滋賀県の川崎正博が考案した倒伏稲の引起し装置である。突起つきチェーンの回転で倒伏稲を起こすもので、1965年に久保田鉄工のバインダーで採用されたのが最初で、その後各社のバインダー・自脱型にも類似方式が採用されるようになった。

いち早く自脱型コンバインを開発し、販売に踏み切ったのは井関農機である。1967年発売の2条刈り歩行型コンバインHD50型フロンティア(図4)がそれで、最初は社内でも疑問視する声が多かったようだが、井関博らの努力で開発に成功した。発売1年で1064台を売り切ったという。世界に誇る日本の独創的な自脱型コンバイン第1号である。

自脱型コンバイン発展の次の転機は、1970年発売の久保田鉄工による前面刈りタイプ4条刈自脱型コンバインHT125である。先行機が側面刈りタイプで、圃場の外側から一方向でないと刈れないのに対し、こちらはどの方向からでも刈取り可能で、以後、全ての後続機がこのタイプに変わった。この年には乗用型も売り出されており、自脱型が爆発的な勢いで普及するようになった。やや先行して普及していた通風乾燥機と合わせて、“コンバインで生脱穀して乾燥機にかけ、そのまま出稼ぎに”という農村風景がみられるようになったのは、この時代からである。

(3)最近の田植機とコンバイン

田植機・コンバインが世に出て半世紀、今では日本中に行き渡った両機だが、更に大型化・高能率化されつつある。田植機ではほとんどが乗用型になり、更にその6割がロータリー式に変わった。育苗箱に代わるロングマット水耕育苗法も開発され、1回の苗補給で5a分をカバーできるようにもなった。自脱型コンバインでも6~7条刈りなどの大型機が多くなった。転換畑作の普及で、麦類・大豆・そばにも対応可能な汎用(普通)型コンバインも増えつつあるが、まだ自脱型の時代は続くとみてよいだろう。

冒頭に1954年当時の育苗・田植えと稲刈り・脱穀の労働時間がそれぞれ37.5時間、57.2時間であったと述べたが、2010年現在、それらは、3.33時間、3.54時間と、1割弱にまで激減している。その全てが田植機・自脱型コンバインの功績とはいえないが、大いに貢献したと断言してよいだろう。

田植機・自脱型コンバインの活躍は国内だけではない。日本農業機械工業会の統計によると、2013年の田植機・自脱型の出荷台数は各7万3230台、2万7828台、うち国内向けは2万9710台と2万3423台であり、特に田植機で海外向けが多い。田植機の海外出荷先では上位から中国3万7426台、韓国2748台、タイ1600台、自脱型も中国3192台、韓国865台、台湾312台などとなっている。ほかに汎用型も伸びていて2万台近く中国に出荷されている。国際化時代の今日、田植機・自脱型で培ってきた技術力が発揮されるのは、これからだろう。

(本文中の記載について)

※ 社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。

※ 「株式会社」等を省略し統一しています。

※ 氏名は敬称を省略しています。