安定成長期

ハイビジョン放送

発明技術開発の概要

(1)ハイビジョンの開発

技研では高品位テレビの研究に先駆け、求められる3つの方針を以下のように定めた。

・元の被写体の忠実な再現を理想として追求すること

・臨場感や迫力などをより感じられるシステムとすること

・画面のアスペクト比を横長にし、望ましい視距離とディスプレーの大きさを解明すること

当時一般にはテレビが16mmムービー相当の画質であり、画面の形状が4:3であった。前述した高品位テレビを実現するためにはより精細度の高い映像を提示するシステムであることが望まれた。しかし、どのような視聴環境において臨場感が得られるのか不明であった。そこで人間の視覚特性や心理効果の分析によりハイビジョンに求められるパラメーターを明らかにする研究を開始した。

①基本パラメーターの研究

基本パラメーターの研究として画質の心理要因と物理要因の関係の分析を行った。画質の心理的要因としてどのようなものを考えればいいかについてSD(Semantic Differential)法を用いて検討した結果、強さ、美しさ、明るさ、質感等8個の因子で画質の変化の75%程度が説明できることが明らかとなった。また、これらの中から最も重要な要因が臨場感であることも明らかになった。そこで臨場感を定量化することが最初の課題となり、テレビシステムに求められる画角と視距離を用いて定量化することとした。

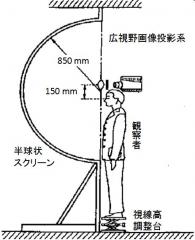

臨場感が最大となる画角と視距離を明らかにするために図1に示す測定装置を用いて検討を行った。実験装置は観察者のほぼ全視野を占める半球型のスクリーンで構成され、このスクリーン上に傾けた映像を提示する。観察者は無意識のうちに画像につられて体を傾けてしまうことからこの体の傾く角度(誘導角)を臨場感の指標として用いることとした。その結果、観察者が映像を見込む角度が20°程度から誘導角が明らかとなり始め、30°程度でかなり顕著になり、80°から100°程度で多くの映像で飽和することが分かった。このことから求められる画角は実現可能なディスプレーの大きさとのバランスから20°~30°を設計画角とすることとなった。一方、好ましい視距離について解像度が十分高い映像を用いて調べたところ設計画角に対して静止画像で2~3H(H:画面高)、動画像では4Hの距離が好まれたことからバランスを考慮して設計視距離は3Hとすることとなった。標準の視力1.0の人の弁別可能な最小の大きさは定義によれば視角にして1.0度である。したがって3Hの距離から見た際の走査線によるすだれ越しに画像を見るような妨害(走査妨害)を除くために必要な走査線数は約1100本と導かれた。この結果から、NTSC系の走査線数525本とPAL、SECAM系の625本の両者に対してできるだけ簡単な整数比を実現する1100本近辺の走査線数として1125本(有効走査線数1080本)が新方式の走査線数として採用されることとなった。

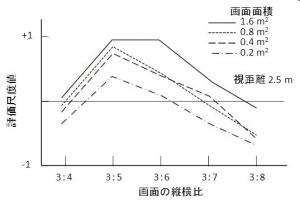

前述したように、画面を横長にし、大きくなるほど臨場感が増すことは経験的に分かっていた。しかし、適切な画角、サイズが不明であったため画面の縦横比を変えた種々のスライドを用いて主観評価を行い、これらを検証することとなった。図2に示す主観評価の結果、内容や画面面積にかかわらず3:5が最も好まれ、ついで3:6が好まれることが明らかとなった。また、画面面積が大きくなるにつれてより広いアスペクト比が好まれる傾向が確認された。この結果と、経験的に求められた映画のアスペクト比(1:1.3~1:2.7)との親和性を考慮し、16:9が導かれた。これは縦横比が3:5.33であり、経験則が実験により裏付けられたということができる。なお、湾曲スクリーンについても同時に検討したが、平面スクリーンに比べて奥行き感や自然感が向上する効果は認められたものの、画像内容に依存するところが大きく、一般的な湾曲率が見いだせなかったことからアスペクト比16:9の平面スクリーンが採用されることとなった。

②ハイビジョン用機器開発

技研では前述した次世代テレビ方式の基本パラメーターの設計と共にテレビジョンシステムに必要な撮像装置、記録装置、伝送方式、家庭用ディスプレイー等の研究開発を行った。次世代テレビ方式の研究開発は理想を追求するとともに実現可能であるシステムにすることも重要な課題であった。基本パラメーターから導き出された新映像フォーマットの備える臨場感や迫力を再現するためには、それぞれの装置に求められる新たな材料を含めた機器の開発が必要であった。検討を開始して6年後の1970年にはハイビジョンの暫定パラメータによる1.5インチビジコン撮像管を使用したテレビカメラを、また、27インチ白黒ブラウン管を用いた表示機を開発し、ハイビジョンの展示を初めて公開した。続いて1980年には1インチDIS(Diode Impregnated cathode Saticon)撮像管を開発し、最初の標準型ハイビジョンカメラを制作した。このころには世界各国で技研の開発したハイビジョン方式に対する関心が高まり、開発した機器を用いた多数の展示や見学を実施している。実際の機器による実証を示すことは、ハイビジョン方式の理解促進に大いに役立てられた。一方で高精細な映像方式であったため増大した情報量を実際に伝送可能であるかどうかが課題となった。そこで技研では1983年にはハイビジョン信号を衛星放送1チャンネルで放送することができるMUSE方式を開発し、衛星を用いた映像伝送が実現可能であることを実証した。また、1985年の科学万博 つくば'85では1.2GHz地上実験局を開設し、ハイビジョン実験放送を行い、衛星、地上におけるハイビジョン放送が実現できることを実証して示した。1990年にはデジタル帯域圧縮技術であるMPEG方式の研究が開始され、当時の潮流であったデジタル伝送方式による放送の実現に向けた研究開発が開始された。その後、この方式は現在のハイビジョンデジタル放送へと成長を遂げていくこととなる。

技研では制作用機器や伝送装置などの送信機器の開発とともに家庭用受像機を含めたディスプレーの研究開発も行っている。当時、主流の映像表示デバイスであったCRT(Cathode Ray Tube)の高画質化を進めるとともに、薄型ディスプレーの研究開発も行った。表示デバイスとして主流であったCRTはガラス管で実現されるため、ハイビジョンの高画質、高品質を実現するために求められる大型ディスプレーの実現にはその大きさが課題であった。画面の大きさに応じて奥行きも必要となり、またCRTがガラス素材であったため、ガラスの重量による成形の難しさが課題であった。そこでこれらの課題に対し、薄型テレビの実現を目指して研究が行われることとなった。この目標に対し、1970年代からCRTに変わる受像機としてPDP(Plasma Display Panel)を用いたものがその用途に適切であると考え、PDPの大型化、高画質化を目標に研究を進めることとなった。1978年には16インチ型DC駆動カラーPDPパネルの試作を行い、1985年には開発したパネルにメモリー機能をもたせ、高速書き込み、高コントラストを実現したパルスメモリー方式のカラーPDPを開発した。1987年にはメーカーと共同で本格的な受像機の開発を開始し、1992年には40型PDPを実現し、パネルの大型化とともに大きな課題であった実用レベルの寿命を実現することができた。これらの結果を受け、1994年にメーカー26社と「ハイビジョン用PDP共同開発協議会」を設立してPDPディスプレーの実用化に向けた活動を行うなど、精力的に業界に働き掛けを行っている。1998年には動画像偽輪郭妨害の改善手法を開発し、それまでの集大成として42型ハイビジョンPDP受信機を実用化し、長野オリンピックでハイビジョン映像の中継を展示して好評を博すこととなった。

③標準化

ハイビジョン方式以前のテレビ方式はNTSC方式、PAL方式、SECAM方式及びその派生方式による放送が乱立しており、それぞれの方式に互換性がないため国際映像配信において複雑な信号変換を必要とするなどの不便を生じていた。そのことから次世代テレビは世界共通の方式で行いたいという強い要望があり、1972年には国際標準化機関である国際無線通信諮問委員会(CCIR:現在のITU-Rの前身)に提案し、高品位テレビを研究課題として取り上げるよう働きかけ、1974年に高精細度テレビを研究課題として検討を開始することとなった。技研では視覚特性や心理要因の分析結果を踏まえ、有効走査線数1125本、アスペクト比5:3とするパラメーターを提案し、各国と調整を開始した。国際機関での標準化と並行して提案方式の理解促進のために1981年の米国のSMPTE(映画テレビ技術者協会)冬季大会での実演展示をはじめ、開発した機器による実証展示を世界各国で数多く行った。生理学的あるいは心理学的な調査に基づくパラメーター設計に加え、機器開発による実証実績によりハイビジョンの優れた画質、高度な応用の可能性が広く世界的に認められるようになり、米国及び欧州放送連合(EBU)は日本の提案を了承し、日本案を支持することとなった。しかし、欧州連合(EC)は政治的な理由により提案方式に対し反対を表明した。そのため1990年のCCIR総会では、欧州諸国が提案する走査線数1250本、50フィールド方式を併記することとなり世界統一とならなかった。しかし、日本のハイビジョン放送の取り組みや豊富な放送実績などが評価され、1997年 ITU-R(国際電気通信連合の無線通信部門)において有効走査線数1080本が合意され、2000年についに総走査線数1125本に世界統一されるに至った。

(2)ハイビジョンの応用

ハイビジョンは高品質な映像方式として放送だけでなく様々な用途に利用されている。近年において映像メディアは放送だけにとどまらず、ネットワーク技術と結びつきユーザーの求めに応じた映像視聴を可能とした新たな映像サービスを実現している。また、デジタル機器の高度化によりスマートフォンをはじめとする携帯機器での高精細な映像の視聴も可能となった。これらの新サービスでは高度な映像符号化技術の発展によりハイビジョン方式による映像視聴が拡大を続けている。また、このような映像サービスにとどまらず、医療現場ではハイビジョン内視鏡の開発により、より鮮明な映像によって患部を観察可能になり体への負担の少ない治療が実現された。さらに、宇宙分野ではスペースシャトルに搭載されたハイビジョンカメラによるしし座流星群の観測や月周回衛星かぐや(SELENE)に搭載したハイビジョンカメラから「地球の出」を撮影するなどこれまで撮影が困難であった現象を捉えるなど広く科学の発展に利用されている。ハイビジョンは今後も映像技術の基盤として普及が進められていくと期待されるとともに、新たな次世代メディアの基礎としてこれらの成果が用いられていくと考えられる。