安定成長期

ネオジム磁石

イノベーションに至る経緯

(1)永久磁石の国 – ネオジム磁石前史

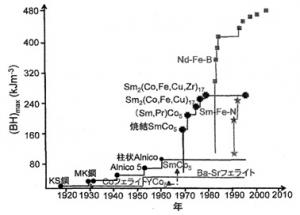

ネオジム磁石をはじめとする永久磁石の大半は、我が国において発明された。具体的には、本多光太郎と高木弘によるKS鋼(1917年)、三島徳七によるMK磁石(1931年)、加藤与五郎と武井武によるフェライト(OP)磁石(1932年)、本多光太郎、増元量及び白川勇記によるNKS磁石(1934年)、金子秀夫と本間基文による鉄・クロム・コバルト磁石(1970年)などが挙げられる。これらの成果は海外でも評価されており、1957年当時の米国大統領であったアイゼンハワーが「いままで、科学面で各国が貢献した課題は、イギリスはジェットエンジン…(中略)…日本はマグネチックスである4」とラジオ放送で賞賛の声を送るほどであった。

1960年代以降も、我が国では永久磁石に関する研究が積極的に進められた。中でも、1960年代後半に米空軍材料研究所のStrnatらが発明したサマリウム・コバルト磁石(組成はSmCo5)は我が国でも大きな注目を集めた。そして日本国内でサマリウム・コバルト磁石の性能向上をめぐる競争が展開され、1978年には米山哲人らが今日用いられている標準的なサマリウム・コバルト磁石にたどり着いた。

またこのころ、サマリウム・コバルト磁石の性能向上競争が継続される中で、アフリカ地域の政情不安によるコバルト価格の上昇から、コバルトではなく安価な鉄を主体とする高性能磁石の開発が各所で行われるようになった5。ネオジム磁石の生みの親である佐川も、当時はサマリウム・コバルト磁石の研究を仕事として行いながら、鉄を主体とする磁石の開発に身を投じていた。以下では、佐川によるネオジム磁石開発の経緯を確認する。

(2)脱サマリウム・コバルト磁石の着想

佐川は1972年に東北大学大学院博士課程を終了し、同年に富士通へ入社した。入社当初、佐川に与えられた仕事は、交換機のリレーやスイッチに用いる磁性材料の開発であった。1975年には、機械的強度の高いサマリウム・コバルト磁石の開発という独立した研究テーマが佐川に与えられた。これは、富士通事業部が考案したフライングスイッチを実用化するために、市販のサマリウム・コバルト磁石のようにすぐには欠けてしまわない、新しいサマリウム・コバルト磁石の開発を命じるものであった。しかしながら、富士通は磁石の専業メーカーではなかったため、社内に専門家がおらず、また実験設備も乏しかった。そこで佐川は、自らセミナーや学会に足繁く通い、永久磁石や希土類元素について一から勉強を開始した。

永久磁石について理解を深めるにつれ、佐川はサマリウム・コバルト磁石について疑問を抱くようになっていった。当時のサマリウム・コバルト磁石の研究は、磁石の組成や熱処理を工夫して、含有される鉄の量を増やし、磁化を大きくすることが第一の目的だった。しかし、当時のサマリウム・コバルト磁石は、サマリウムが1に対して鉄はせいぜい0.25が限度であった。これに対して佐川は、「なぜ磁化が大きく、資源が豊富なFe(鉄)をベースにした磁石ができないのか。なぜ希土類磁石の中に少ししか含まれていないSm(サマリウム)を選ばなければならないのか6」と考えた。

疑問を抱きながら研究を進めていた1978年に、佐川は金属学会主催の研究会で東北大学の浜野正昭の講演を聞き、ネオジム磁石の着想を得るに至った。浜野は、講演の中で、鉄をベースとした磁石が実用的な永久磁石になり得ない理由が、鉄原子間の原子間距離が近すぎるためだとした。これを聞いた佐川は、カーボン(炭素)やボロン(ホウ素)などの原子半径の小さな原子を入れて、鉄原子間の原子間距離を広げることを思いついた。そして社内のアーク溶解炉を用いて複数の合金を作製し、実験を繰り返した後、佐川は1978年にネオジム・鉄・ホウ素の組み合わせが有望であるという見通しを立てたのであった。しかしながら、ネオジム・鉄・ホウ素から成る新化合物は手元にあるのに、効果的な合金組成や製法が見つかっておらず、それ故に磁石を作ることはできないでいた。

(3)ネオジム磁石の発明

1979年にはサマリウム・コバルト磁石の高強度化を終え、ネオジム磁石の研究に没頭できるかのように思われた。しかしながら、急速に進んでいたIC化によって磁性材料の開発の優先順位が下がっていたことから、富士通でネオジム磁石開発の仕事を続けることはかなわなかった。1982年から佐川は住友特殊金属(現・日立金属)に移ることとなった。富士通に退職を願い出てから住友特殊金属へ移るまでの間、佐川は富士通社内の実験室を使って、R-Fe-B(Rは希土類元素、Feは鉄、Bはボロン)の合金を複数作成し、独自に研究を進めた。

住友特殊金属に入社してからは、当時の社長だった岡田典重が佐川の研究を熱烈に支援し専属のアシスタントが付けられるところとなった。これによって佐川は、膨大な数の異方性の焼結磁石を作製した。そして、このような大規模な実験を開始して1カ月もたたぬ間に、ネオジム磁石を発明した。この時、佐川が発明したネオジム磁石(組成は原子比でNd15Fe77B8)の最大磁気エネルギー積(磁力の強さの指針)は272kJ/m3であり、約240kJ/m3の最大磁気エネルギー積を有するサマリウム・コバルト磁石を凌駕するものであった(図1)。

ほぼ同じ時期、米国ではゼネラル・モーターズのCroatがネオジム磁石の発明に成功していた。

(4)ネオジム磁石の高保磁力化と高磁力化

佐川らが発明したネオジム磁石は、その後すぐに、温度の上昇に伴って保磁力が低下することが明らかになった。これは、「小型モータなど希土類磁石に対して期待される要素には使えない7」ことを意味するものであった。そこで佐川は問題解決のアイデアを研究グループのメンバーから募り、複数のアイデアについて実験を同時並行で進めた。結局、この問題はネオジム磁石の組成のうち、ネオジムの30%をジスプロシウムに置換することによって解決された。

高保磁力化の手法が確立されると、住友特殊金属の経営陣はネオジム磁石の可能性を高く評価し、最新設備を取りそろえた実験室や量産試作工場の建設が計画され、量産技術の確立を目標とするグループも組織された。佐川はその後もネオジム磁石の研究開発に専念し、1983年11月には最大磁気エネルギー積320kJ/m3を誇るネオジム磁石を米国の学会で発表した。佐川らが開発したネオジム焼結磁石は、化合物を粉末状にし、粉末を型の中で加圧成形した後に熱処理を加えて粉体粒子間を結合させて作製するものであった。同じ学会で、Croatも超急冷法によるネオジム磁石を発表した。この方法は、溶融した粉末を超低温で急冷し、結晶化するもので、焼結磁石よりも磁力は劣るものの、形状の自由度が大きいという利点があることから、焼結磁石では得にくい形状が必要となる用途で使用されている。

(5)ネオジムのその後

1982年に開発されたネオジム磁石は、翌1983年に製品化・量産化が開始され、それ以来、我が国の電機メーカーと共に飛躍的な成長を遂げていった。もともとサマリウム・コバルト磁石を用いて製品の設計を行っていた電機メーカーは、省スペースで高性能を実現する磁石の到来を待ち望んでいた。そこに、従来と同程度の駆動力を省スペースで実現するか、従来と同程度のスペースでより強力な駆動力を得ることができるネオジム磁石が登場したことにより、ネオジム磁石の普及は急速に進むところとなった。ネオジム磁石は、当時急激に需要が拡大していたハードディスクドライブのモータ用磁石から始まり、その後様々な用途へ展開されることによって生産量を急拡大していった。

ネオジム磁石の高性能化と高機能化は、製品の高付加価値化を求める電機メーカーの要望に合わせて、順次達成されている。2006年の時点では実験室レベルで最大磁気エネルギー積474kJ/m3(量産レベルでは440kJ/m3)のネオジム磁石が作製されている。また高機能化(特に耐熱性の向上)は、特にハイブリッド車や電気自動車を製造する自動車メーカーによって希求された。高機能化はもともとネオジム磁石にジスプロシウムを添加することで解決されてきたが、ジスプロシウムの安定供給が難しいことから、現在はジスプロシウムの使用料を低減する、もしくはジスプロシウムを使わずにネオジム磁石の耐熱性を向上させる研究が行われている。