安定成長期

イメージセンサー(CCD・CMOS)

イノベーションに至る経緯

電気信号が出力される撮像デバイスの研究開発は、19世紀後期のテレビジョン研究がスタートである。まず、ニポー円板を用いた機械式に始まった。高柳健次郎が1926年に「イ」の字を写すことに成功したときにも用いられた。次に、真空管の一種である撮像管に移っていった。1941年米国において撮像管を用いて白黒テレビ放送が開始された。撮像管は、新しい方式の開発、新たな光導電膜材料の開発による高感度化により、大いにテレビ放送を支えた。1970年中ころには日本が開発の中心となり、高感度化、小型化が進んでいった。小型化された1/2インチ管、1/3インチ管は家庭用ビデオカメラとして利用された。撮像管はCCDに役割を譲る1980年代半ばまで量産され続けた。

撮像管は、サイズが大きい、割れ物である、消費電力が大きい、画像にゆがみがある、高価である、などの欠点があり、固体化が望まれていた。1960年代半ばにイメージセンサーの開発がスタートした。欧米が開発の中心であったが、日本でもメーカーにおいてイメージセンサーの開発が開始され、1967年にはテレビジョン学会に固体画像変換装置研究委員会が設置された。そのときは、MOS(Metal Oxide Semiconductor)型が中心であった。

1970年にBoyleとSmithがCCD(Charge-Coupled Device、電荷結合素子)を発表した1。構造が単純であり、イメージセンサーのような大規模なアレイ構造を製造するのに適していること、矢継ぎ早にCCDに改善が加えられたことから、イメージセンサー開発の中心はCCDになった。1970年後半からは開発の中心は日本に移り、ビデオカセットデッキと組み合わせて使用する家庭用ビデオカメラがターゲットとなった。1970年代末には3つの大きな課題があった。1つは、画素数が不足し、テレビジョン方式に適した解像度が得られていなかったことであり、それは、シリコン微細技術の発展によって解決されていった。2つ目は、強い光が入射したときに縦線の偽信号が発生するという課題であり、ブルーミングと呼ばれていた。カメラの試作品が展示されると、参観者は決まったようにライターを被写体にしてブルーミングの発生程度を確認していた。3つ目は、暗電流・白傷が多いという課題であった。光が入射しない状態にもかかわらず出力される信号を暗電流と呼び、ある程度の存在することはやむを得ないことではあるが、当時は暗電流が大きく画面が白っぽくなったり、暗電流の画素間のばらつきにより画面がざらざらするという問題があった。1つの画素の暗電流が特に大きい場合には画面上で白い点に再生され、白傷と呼ぶ不良になっていた。

1978年、山田哲生は、ブルーミングを抑制する縦型オーバーフロードレイン構造を発明した2。シリコンウエハの表面には二次元状に画素が配列されている。各画素にPN接合フォトダイオードが設けられており、光電変換で生成された信号電子が蓄積される。PN接合フォトダイオードの直下にドレインが形成されていることに特徴がある。その結果、PN接合フォトダイオードの飽和電子数以上に発生した信号電子は、ドレインに排出され、ブルーミングが抑制される。ブルーミング抑制機構がPN接合フォトダイオードの下部に形成されるため、PN接合フォトダイオード面積や感度を犠牲にしないという特長がある。1982年に本方式を採用した世界初の家庭用CCDビデオカメラがNECグループから発売された。一部科学用途などを除き、ほとんどのCCDで縦型オーバーフロードレイン構造は採用され続けている。

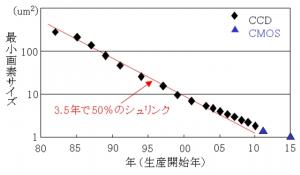

1979年には寺西信一らが、白傷や暗電流を大幅に低減し、残像や転送ノイズを解消した埋込フォトダイオードを発明した3。これは2つの特徴を有している。第1は、PN接合フォトダイオードから信号電子を読み出したときにN型領域を完全に空乏化させている(電子を1個も残さない)ことである。この結果、課題であった残像や転送ノイズが解消された。第2の特徴は、N型領域の表面に接地電位のP型ピンニング層が設けられていることである。このお陰で、暗電流や白傷の主たる発生源であるシリコン表面がP型ピンニング層に覆われ、暗電流や白傷が大幅に減少した。また、N型領域はP型ウェルの他にP型ピンニング層ともPN接合を形成するために、飽和電子数を2倍以上に増加した。さらには、接地電位のP型ピンニング層がN型領域の電位を安定させるために、N型シリコンウエハに大きな逆バイアスを印加すると、N型領域に蓄積されていた信号電子をすべてN型シリコンウエハに排出させることが可能になり、このことを利用して電子シャッターが実現した。埋込フォトダイオードの低ノイズのお陰でCCDは撮像管に対して完全に優位となり、撮像管を代替した。また、シリコン半導体の微細加工技術を組み合わせることにより、図1に示すように、3.5年で画素サイズを半分にする微細化が達成された。この結果、画素数が増え、ついには、解像度の点でもフィルムを凌駕し、即時性とも相まって、フィルムを置き換えていった。これらの結果、CCDはまずはムービーを、引き続きコンパクトデジタルスチルカメラを主な市場として量産されていった。

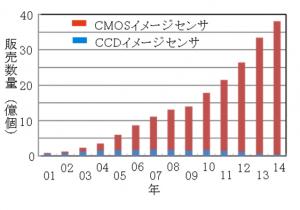

1980年代後半から画素に増幅器を置くことによって高感度化(高SN比化)しようとする、増幅型イメージセンサーの試みが行われた。しかし、画素ごとの増幅器の特性ばらつきが画面上では固定パターンノイズとなることや、読出しノイズが大きいという欠点があり、実用化にはならなかった。一方、1990年代前半になると、CMOSトランジスターを増幅器に使うCMOSイメージセンサーが注目された。画素内に3個ないしは4個のトランジスターを配置することになり、限られた画素面積内にフォトダイオード面積を確保する上では不利であるが、将来的な微細技術の進展により、トランジスターが占有する面積は無視できるようになると見込まれた。2000年ごろには埋込フォトダイオード技術をCMOSイメージセンサーに適用することでCCDと同等以上の低ノイズが達成でき、白傷・暗電流も抑制された。固定パターンノイズは、CCDの出力信号に対して適用されていたCDS(Correlated Double Sampling、相関二重サンプリング)を利用することで解決が図られた。これらの結果、CMOSイメージセンサーは有望視され、世界の多くの機関で熱心に開発が進められた。

2000年に米田智也らが、強い光が入射したときに発生するシェーディングを抑制する構造を発明した4。従来、フォトダイオードやトランジスターが形成されているP型ウェルにはチップ周辺部で金属配線から定電圧が与えられていた。しかし、一眼レフカメラ用イメージセンサーの場合、画素アレイの面積が大きくなり、強い光が入射し、トランジスター電流が大きく変化した場合にP型ウェルの電位が変動し、シェーディングの原因になっていた。この発明では、定電圧を印加する金属配線を画素アレイ上に設け、画素においてP型ウェルに定電圧を供給する構造にし、P型ウェルの電位の安定を図り、シェーディングを防止した。この結果、一眼レフカメラ用CMOSイメージセンサが量産され始めた。

2001年には鈴木亮司らが、裏面照射型構造に関する発明を出願した5。CMOSイメージセンサでは、配線層が2層以上あり、マイクロレンズやカラーフィルタからフォトダイオードまでの距離が遠く、光学クロストークの原因になっていた。また、フォトダイオードの開口率を100%にし、感度を上げたいという希望もあり、裏面照射型の実現が求められていた。裏面照射型の考え方は1970年には既に存在し、天文用CCDなどで使用されてきていた。本発明は、量産を目指した裏面照射型を提供した。表面照射型CMOSイメージセンサーと同様に、フォトダイオード、トランジスター、配線層が形成されたセンサ基板上に支持材があり、その上にパッド部などの配線が設けられている。センサー基板は可視光の吸収長に合わせて薄く研磨される、という構造である。更に多くの改良がなされ、裏面照射型CMOSイメージセンサーが量産されるようになり、携帯電話用カメラ、コンパクトデジタルカメラに使用されていった。2015年には携帯電話用カメラの高解像度化を目指して、1μm角の画素を搭載したCMOSイメージセンサーの量産が始まった(図1)。

2010年には梅林らが、裏面照射型CMOSイメージセンサーに画像処理回路を積層する構造を発明した6。可視光のシリコンに対する吸収長に合わせると、センサー基板は数μmの厚みになり、機械的強度を持たせるために支持基板が必要である。従来の裏面照射型CMOSイメージセンサーでは支持基板には電気的な役割をもたせていなかったが、本発明では、信号処理回路が形成されたウエハを支持基板に用い、センサー基板と信号処理基板との電気接続は、それぞれのウエハに形成された接続導体の電極パッドを介して行っている。従来、チップ周辺部にレイアウトしていた信号処理回路を支持基板に搭載したため、チップサイズを小さくでき、さらには、より多くの信号処理回路が搭載できるようになり、高速化と多機能化を飛躍的に推し進めた。